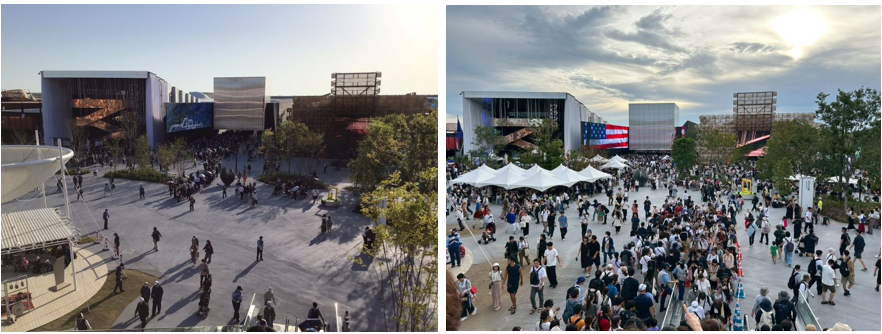

雑貨屋のひとり言「駆け込み需要で大混雑!孫と行った大阪万博の夜」

大阪万博の開催期間も、残すところあと3週間ほどになりました。連日ニュースでは、会場の大混雑ぶりが報じられています。私たちが最後に訪れたのは6月2日。その後は「暑さが落ち着いてからまた行こう」と思っていたのですが、予想以上に暑さは続き、しかも入場者数は増える一方でした。私たちの考えが甘かったことを痛感させられました。どうやら私たちと同じように「ゆっくり構えてから行こう」と思っていた人々が、閉幕が迫るにつれて慌てて駆け込みで訪れているようです。開幕当初には数万人に満たない日もあった入場者数が、いまではその数倍に膨れ上がっています。当初の静かな雰囲気から比べると、状況は一変しました。

万博の公式ホームページもアクセスが集中して、なかなか表示されません。入場予約時間は閉幕までほぼ埋まり、パビリオン予約に至っては、もはや不可能に近い状態です。

それでも一生にそう何度もない機会なので、9月13日に夜間券(16時からの入場)で孫たちを連れて行ってみました。夕方入場にもかかわらず、夢洲駅に着くと3ヶ月前とは比べ物にならないほどの人に驚かされました。この日の入場者数は20万人を超えていたそうです。

アメリカ館では英語案内に並ぼうとしたものの、入場制限で入れませんでした。さらに大屋根リングへ上がるエスカレーターも長蛇の列。会場のどこにいても、人・人・人で埋め尽くされていました。幸い、曇りがちで風もあり、暑さは少し和らいでいました。夜には花火を良い場所から見学でき、感動的なひとときでした。パビリオンも閉館直前に2つだけ入ることができ、ちょっとした達成感もありました。孫たちも万博の雰囲気を存分に楽しんでくれて良かったと思います。

会場を後にしたのは21時過ぎ。夢洲駅まで延々と続く人波の中を歩いたのも初めての経験でした。大変ではありましたが、家族と一緒に忘れられない思い出をつくることができて、行ってよかったと感じています。私とワイフは10月にあと2回行く予定にしています。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

白紙だと言って透かしが入れてある

天秤に載せて野心の量り売り

豹変のもう風向きを読んだ顔

躍り出た舞台奈落に気がつかず

絶頂がつい見落とした黄信号

(ニュースひとりよがり)

「15%で決着」

27%引く12%は80兆円 ― トランプ算

「矛盾」

地盤沈下 地価上昇 ― 落選議員

「格差社会」

新米のくせに ― 備蓄米

河合成近

龍翁余話(902)「大相撲の思い出」

モンゴル勢が横綱を張るようになる以前までは、翁は大の相撲ファンだった。と言うのも翁が小学校3年生の頃から野球と相撲に熱中、その頃、小学生にしては背が高かった龍少年(翁)、“子ども相撲”では向かうところ敵なしの強さだった。中学生になってから更に身長も伸び体重も増え、柔道(中学2年で初段)の技を用いて龍少年の相撲は更に腕を上げ、中学3年の春、大分県中学生相撲大会で準優勝を飾った。優勝戦で龍少年を破った相手は、すでに龍少年より背が高く、筋肉隆々の中学生で、のちに大相撲力士になった時津風部屋の元小結・豊国だったことを後で知った。余談だが龍少年は中学3年の夏から神戸へ“遊学”。

ウソのような本当の話――「オレは子どもの時、69連勝を果たした伝説の大横綱・双葉山(第35代横綱=1912年~1968年)と相撲をとった」と翁が自慢しても誰もがいぶかって直ぐには信じてくれなかった。が、これは本当の話だ。翁が小学4年生の時、すでに引退していた双葉山(時津風親方)が、時津風一門の鏡里(当時は小結、のちに横綱)・不動岩(当時は小結、のちに関脇)・大内山(当時は新入幕、のちに大関)ら20数人を引き連れ、それに双葉山の後輩ですでに横綱(第38代)だった照国(伊勢ケ浜部屋)とその一門の力士数10人も加わって、双葉山の郷里(大分県)での“凱旋巡業”を行なった際、腕白相撲の王者だった龍少年(翁)が、東土俵で仁王立ちになっている双葉山(時津風親方)に一礼して両手を土俵におろし仁王様を睨んだ。仁王様のドスの効いた声「坊主、力いっぱいぶつかって来い」の誘いに(弾かれたように)龍少年は仁王様の太鼓腹を目掛けて一直線、ところがゴムまりのような太鼓腹に当たった瞬間、直ぐに弾き飛ばされ、しりもちをついた。「よし、もういっちょ来い」に龍少年、歯を食いしばって太鼓腹に再突進、今度は仁王様が龍少年を抱き留め「よ~し、その調子で押せ、押せ」と言いながら、土俵を割ってくれ、龍少年の頭をなでてくれた。正直、その当時、翁、この仁王様が戦前の相撲界のヒーローで“相撲の神様(稀代の大横綱)『双葉山』であることを知らなかった――

翁、学生時代から社会人となっても“相撲熱”はいっこうに冷めなかった。戦後の『大相撲』を振り返れば「双葉山時代」のあと「栃若時代」(第44代横綱・栃錦と第45代横綱(初代)若乃花)が思い出される。その時、学生だった翁、当時、コーヒー代が30円だったが、相撲中継の時だけは50円、しかも店内はテーブルなしの椅子だけを並べ、客は手持ちでコーヒーを啜りながらテレビ観戦をした。貧乏学生だった翁、50円は痛かったので千秋楽だけ(喫茶店の開店前に並び)観戦したことを覚えている。その後「柏鵬時代」(第47代横綱・柏戸と第48代横綱大鵬)。“巨人・大鵬・たまご焼き”ではないが、翁はやはり大鵬ファン。その大鵬熱はずっと続き、翁、後年、取材で北海道へ行った時、“霧の摩周湖”のある川上郡弟子屈(てしかが)町の“大鵬が少年時代に過ごした家”を訪問したことがある。

勿論、彼の現役時代“大鵬戦”を観に“蔵前国技館”へ数回行った。“蔵前国技館”と言うのは、現在の“両国国技館”が1984年(昭和59年)11月にオープンする直前まで東京での大相撲の本場所が開催されていた施設である。

「柏鵬時代」の次は1970(昭和45年)の「北玉時代」(第52代横綱・北の富士と第51代横綱・玉の海)かと思われたが、玉の海が1971年に急性虫垂炎に罹り27歳の若さで急死したので「北玉時代」は短命に終わった。続いては、横綱ではなく大関同士の「貴輪時代」(初代若乃花の弟でプリンス大関と言われた初代貴ノ花と同時に大関に昇進した輪島)。ところがライバル輪島は大関4場所目にして綱をとったが(第54代横綱)、貴ノ花はなかなか優勝出来ず、その間、急成長して来た北の湖(第55代横綱)の頭角で「貴輪時代」は終わり、替わって「輪湖時代」となる。以後、2人の名が連なる“時代”は遠のき、小柄ながら”ウルフ“(狼のような男)の愛称で角界を背負った「千代の富士時代」(第58代横綱)到来。以後、先代「貴ノ花」の息子2人「(三代目)若乃花」(第66代横綱)と「(2代目)貴乃花」(第65代横綱)の「若貴時代」となるのだが、以後(最初に述べたように)国技への常識も品格もない朝青龍をはじめモンゴル勢がのさばるようになってから翁の”大相撲熱“は冷めてしまった。ただ、(以前、本欄でも紹介したことがあるが)翁は各界では唯一の友人・土佐ノ海(元関脇・現在、伊勢ノ海部屋の立川親方)との親交は今も――

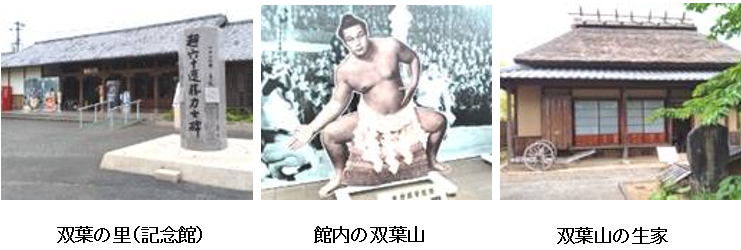

さて、話を「相撲の神様・双葉山」に戻そう。翁、今年8月の末、大分県宇佐市の「双葉の里」(双葉山記念館)へ行った。もっと早く(『龍翁余話』に)書きたかったが、大相撲の本場所・今たけなわの秋場所を待って今号で取り上げることにした。実は翁、当初「双葉山物語」を書くつもりで(現地で)取材した。記念館に勤務する2人の女性スタッフから(翁の知らない)“双葉山のエピソード”も聞いたが、残念ながら、その話はいずれかの機会に――しかし、ほんの少しだけの(双葉山との)思い出を持つ翁は「相撲と言えば双葉山」であり、特に彼が遺した「我、いまだ木鶏たりえず」の言葉が忘れられない。木鶏とは、中国紀元前の思想家(道教の始祖と言われる)荘子の書「達生篇」に由来するそうだが、意味は「敵に向かいてもなお心動かず」――孤高なまでに相撲道と向き合い、己れの限界に挑み続けた大横綱でさえ「木で作った鶏のように無心の境地」に至れなかった自分を戒め、更なる精進を誓った双葉山の“強靭なる精神力”に翁は魅かれ、遅まきながら「我もまた木鶏に近づかん」と焦りはしたが・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「幸せのお裾分け」

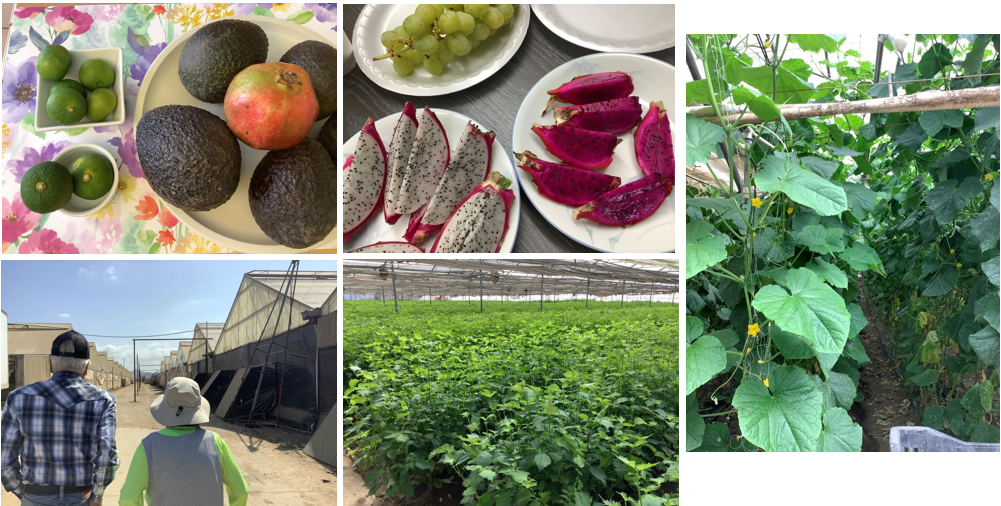

先日、米国で、お世話になった農家さんの農園があるOxnard に行ってきました。母の闘病生活の間、米国と日本を行ったり来たりの忙しい日々、6年間もの間、家族のように一緒に生活させて頂きました。

丁度、私が14年間勤めた会社を辞めてスパイスの勉強をしながら介護食を作る仕事を始めた頃です。

そのご家族の人達との出会いがあって、今の私があります。Oxnardの畑から毎週届く新鮮な果物や野菜は沢山の私のクライアントさんを幸せにしました。

マーケットや店に出すお野菜は形が不揃いになったり傷があると出せません。

また、天候の関係で必要以上に収穫が出来る事もあります。

それを分けてくださるので、そのお野菜を使っていろいろ実験したり料理を作る事が出来ました。そしてその新鮮なお野菜や果物をクライアントさんに届ける度に笑顔が見れて私も幸せな気持ちになりました。また、社長はビジネスとはまた別に柚子胡椒を作ったりシシトウのポン酢漬けや桃太郎トマトで作ったサルサなどを作っていましたが絶品でした。

手間暇かけて作った社長のオリジナル作品は惜しげ無く沢山の知人や友人に配ります。ただただ、受け取った人の喜ぶ顔を見るのが嬉しいのだそうです。人の集まるパーティーでも社長は、殆ど食べずに美味しそうに食べる人の表情を見ながら楽しんでいます。

これが幸せのお裾分け、、、人に感謝されたり喜ばせたりする事は自分も嬉しくそれが徳を積むことになるのかな、、、と思います。

私まで喜こぶ人達の笑顔が見れて幸せな気持ちになります。

先日、社長が言いました。今が1番幸せだと、、、。

相変わらず笑顔が素敵な社長です。

スパイス研究家 茶子

小春の気ままな生活 第三十七話「秋模様・不思議な主人の話」

9月に入り、テネシー東部は朝晩が涼しくなり、木々の葉も散り始めました。今年は雨が少ないからか芝生がすでに茶色に色褪せて来ました。私と主人はご近所さんの犬の散歩にほぼ毎日出かけるのですが、二週間ほど前にインフルエンザ(コロナかも?)にかかり、それを主人に移してしまったので、二週間ぶりに犬の散歩に出かけました。すると、別のご近所さんの庭に栗が落ちていました。勝手に取ってしまうのは栗泥棒になってしまうので、別の日に少し譲ってくれないか聞こうと思っていたところ、今日(金曜日)にばったりあったので「貴方の庭に立派な栗がなってるのですね。」と言ったら、「どうぞ持っていって下さい。」とおっしゃってくださいました。その時、イタリア人のご近所さんも居合わせたら「え〜、栗があるのですか?見せてください。」とすかさず裏庭に向かって栗拾いをしていました。アメリカでは栗を食べる習慣がないので、中々手に入らないのです。イタリア人はローストして食べるのが主流の様です。欧米の主流の食べ方の様です。私は、まず栗ご飯にして、できればモンブランも作ってみたいです。また、お正月の栗きんとん用に栗の甘露煮を作っておきたいです。テネシー州に引っ越してきて栗をいただけるとは夢の様です。また、イタリア人のご近所さんの家には、アメリカの柿があります。ただ、実がとても小さく種が大きいので食べられるところが少ないのが残念です。このように、カリフォルニア州では感じられなかった四季を感じられてとても嬉しいです。栗を使ったレシピはYouTubeでも検索してみたいと思います。

さて、先日茶子さんと主人の話をしていたら、その話をして欲しいとの事だったのでお話ししたいと思います。カリフォルニア州にいた頃、主人は具合が悪く私も主人もコロナの後遺症なのでは無いかと疑っていました。コロナにかかった後、主人は突然体調不良に見舞われ、寝込む日も多くなりました。仕事もままならず、本人の生きる気力が無くなり良く「僕はもうそう長く生きられないと思う。」とまでいう様になっていました。体重も60ポンド(約27キロ)も痩せてしまい、顔もすっかり老けて7つ年上のお姉さんより上に見られていました。(お姉さんは、フェイスリフトもして膨よかなので年齢より若く見えるのですが・・)主人は鬱の様になっていたらしく、私は毎日仕事場からお昼のウォーキングの時に主人に電話をしていました。(主人は自営で自宅で仕事をしているので、何かあってはいけないと思い毎日電話をしていました。)半年経っても良くならず、コロナの専門のテストを受けようか、内科医から色々調べてもらおうか主人の話をしたりしていました。ある日具合がとても悪かったのか、主人は一人でUC Irvineの大学病院へ行ったところ、血圧がとても高かったのです。そのほかは大丈夫でビタミンの数値も正常でした。ただ、血圧がとても高くなった時は良くベッドで横になっていました。この頃は、主人の口調も辿々しく、自分の言いたい事や状況説明も明確に話せない状態だったため、その後の病院には私も付き添っていました。一応、血圧のレベルもギリギリ薬を飲まなくても大丈夫だったのでとにかく食事をさらに気をつける事と塩分も控えめに蒸し料理などでがんばりました。また、内科医のすすめで、癌の専門医にも行ったり、スキャンしてもらったりしましたが、どの医者も何処も異常は無いと原因は分からないままでした。そこで、カリフォルニア州の治安が悪くなり物価高もあって、引っ越す事を決めました。主人は、具合も良くなく引っ越しは出来ないと思っていたそうです。ただ、引っ越すには、どの街に引っ越すかを決めなくてはいけなかったので、とりあえず2023年の夏に下見にテネシー州に来て中部のナッシュビルから南下しさらに東部のチャタヌーガから北上しノックスビルまで訪れました。(西のメンフィスは治安が悪いので、西部はいかず。)その中で、家族3人が気に入った街が今住んでいる所です。この下見期間、一週間ほどですが主人はしんどいながらもカリフォルニア州にいる時より気分は良かったと言います。新天地の探索を終え、カリフォルニア州に戻った後、私はオンラインでテネシー州の家を毎日のように探していました。九ヶ月後、一件の家を娘に聞いたところ「ここがいい。」とはっきり言い、主人に不動産屋に連絡するよう伝え、主人の取引先の従業員のお友達を紹介してもらい、そこからカリフォルニア州の家を売りに出し、テネシー州まで引っ越しを四ヶ月でしました。話は長く成りましたが、テネシー州に引っ越して来て一ヶ月以内だったと思います。主人は、すっかり元気になったというのです。顔色の良くなり、年を取って体力は劣ったものの、すっかり元気に成りました。水や空気なのか、今でも原因が分からず終いです。主人に今日も聞いてみましたが、「100%元に戻った。」との事です。血圧も標準に戻りました。モヤモヤしますが、本当に良かったと思います。

それでは、また来週。

小春

宇山和夫「スティーブジョブズの思い出」

例えばファンが大谷翔平のサインを欲しがるように、実は私も似たようなミーハーな想いで或る時スティーブジョブズのApple社の総務部に手紙に事情を書いて彼のサインをおねだりしたことがある。2011年の夏だったと記憶するが、彼がすい臓がんの為壮絶な戦いを強いられてることなどは微塵も知らなかったし後から知った。東京の印刷会社の米国駐在を終えて(株)リコーに転職したのが32歳。

直ぐ担当部長が重要な出張があるので、代わり自分のPCシステムに繋ぐプリンターを求めてスティーブジョブズと言う男がやって来る。

製品会議進行役を頼まれてしまった。業界の違う会社から転職した私は彼がコンピューター業界の貴公子で自分が創設した会社を追われた末にNEXTという会社を立ち上げたことが世間を賑わせていたなどと言うことなど何も知らなかった。彼が29歳、私が32歳の時の話。ホテルオークラに出迎えに行き、本社に着くまでのタクシーの中で、私は、この時とばかり、沢山の質問をした記憶がある。『What does it feel like to be an entrepreneur at such a young age ?』の類の質問。彼は『I feel so good 』と返してきたように思う。 述懐すると、彼との写真は撮ってない、直筆のサインはもってない、ふと、四半世紀後の自分の仕事の軌跡がほしいなと直感しApple社に手紙を書いたのだが、すい臓がんの病床にある人には酷な話で、返信用の封筒は用意したものの、結局は何も音沙汰はなかった。

まあ、人生なんて、そんなものだろう。 記憶を喚起するものが無かったらならそれはそれでいい。ノーベル賞作家の石黒和夫氏が『記憶は死に対する部分的な勝利だ』と語ったことがあるが、確かに記憶は奇跡(軌跡)の糸であることに間違いはない。

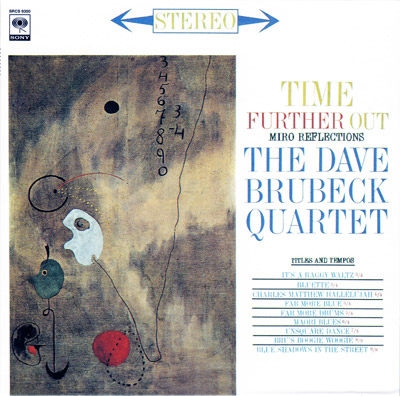

ジャズライフ The Dave Brubeck Quartet “Time Further Out”

今週のアルバムは、13年前の雑貨屋ウィークリー865号で紹介したDave Brubeckの「Time Out」の続編としてジャズ史に残る一枚です。変拍子ジャズの奥深さ、四人それぞれの個性が絶妙に絡み合うサウンドを存分に味わえます。ビギナーからコアなジャズファンまで幅広く聴ける作品だと思います。《R.O.》

01-It’s a Raggy Waltz

02-Bluette

03-Charles Matthew Hallelujah

04-Far More Blue

05-Far More Drums

06-Maori Blues

07-Unsquare Dance

08-Bru’s Boogie Woogie

09-Blue Shadows in the Street

10-Slow and Easy (A.K.A. Lawless Mike)

11-It’s a Raggy Waltz

編集後記「プラットホームでの出来事」

先週の夕方5時過ぎ、駅のプラットホームでの出来事です。 帰宅のために電車を待つ列に並ぼうとしたとき、ふとベンチを見ると、白い女性用と思われる財布が置かれていました。直感的に「さっきまで座っていた人が忘れたのだな」と思いました。

そこで、ベンチに近い列に並んでいた女性たちに「どなたか財布を忘れていませんか」と声をかけてみました。しかし、そこには該当者がいません。次の列に声をかけようとしたとき、突然その中の一人の女性がベンチに向かって歩き出しました。やはり、彼女の財布だったのです。

ちょうど私と同じように別の列に声をかけていた男性がいて、その女性を気づかせたのは彼でした。私はその方に「良かったですね」と声をかけ、同時にホッとした気持ちになりました。

日本らしい光景だなと感じ、少し温かい気分になった夕方の出来事でした。 《R.O.》

コメント