雑貨屋のひとり言「冬支度」

今年もとうとう12月になりました。今年の夏も暑かったのでエアコンをフル稼働していたせいか、カビの臭いがするので業者の方にクリーニングしてもらいました。しばらくエアコンなしで我慢していましたが、クリーニング後、暖房を稼働させています。身体がホッとします。冬と夏、どちらが好きかと言われると、夏と答えるかもしれません。それは服装が身軽なのと体が動かしやすいからです。もちろんそれはエアコンのお陰で快適に暮らせているからだと思います。もうエアコンなしでは夏も冬も暮らせなくなっています。今年の冬は平年並みの寒さと言われていますから、昨年より寒いということだと思います。体調にはくれぐれも気を付けて今年を良い年で終わりたいものです。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

四字熟語並べもっともらしい顔

ガセネタに思わず欲の勇み足

石の上三年時に置いてかれ

迷い道です一本の道ながら

雑草の根が踏まれても踏まれても

(ニュースひとりよがり)

「200品目以上値上げ」

やけ酒にどうぞ ― ビール各社

「タコ歴史的高値」

手も足も出ない ― たこ焼屋

「今年の冬の予想」

厳冬 ― 消費者庁

河合成近

龍翁余話(862)「千両・万両」

「あ~あ、もう師走か」――毎年この時期、同じようなことを呟く。そして何となくこの1年を振り返る。そしてまた呟く「この1年、オレにとってどんな1年だったか、オレは何をしてきたか」・・・結局、どんな年だったか、何をしたかをはっきりと言えない“漠然と生きて来た1年だった”と言うことになる。現役を退いて以降、この時期、ほとんど毎年、同じ思いを繰り返しているような気がする。でも、けっして自分を卑下したり厭世感に陥ったりはしない。自分なりに何かをやって来たのだが、自慢出来ることは何もしなかった、と言うことである。

12月の別名は「師走」(僧侶が東西奔走するほど忙しい月)が一般的だが、詩歌の世界では「茶月」(さげつ)、「限月」(かぎりのつき)、「雪月」(ゆきづき)、「春待月」(はるまちづき)などが使われる。「雪月」とか「春待月」を思わせる歌が『万葉集』や『古今和歌集』に多く見られるが、その中の1つ、三形王(みかたのおおきみ)と言う奈良時代の皇族が作った歌が『万葉集』にあるのを見つけた。

【み雪降る 冬は今日のみ 鶯の 鳴かむ春へは 明日にしあるらし】(雪が降る冬は今日まで。鶯(うぐいす)が鳴く春は 明日からだろう)

余談だが、この三形王は『万葉集』の編纂に関わった同じ奈良時代の公家・歌人の大伴家持(おおとものやかもち)と親友関係にあったそうだ。

さて、「12月は、どんな花や食材があるのだろうか」と「12月の歳時記」を閲覧したら、「12月の花」に妙な名前の花があることを知った。『千両・万両』と言う名の花である。植物(特に花)には疎い(まるで無知)の翁、『千両・万両』の花の名に驚いた。そう言えば、今の時期、花屋の店内で、南天によく似た赤い粒がついた植木鉢をよく見かける。翁の近くに、翁がよく買い物や食事に出かける“戸越銀座商店街“と言うのがある。東急線・戸越銀座駅を挟んで東西に約1.3km、約400店が連なる東京で最も長い商店街。その中ほどに昔からある知り合いの花屋の店員に『千両・万両・南天』の特徴や違いを教えて貰った。

以下、花屋の店員さんの説明――

「『千両』は、実(み)が葉の上に乗るように(実を)つけるため、お正月の飾りや切り花としても(江戸時代から)親しまれています。最近では赤い実だけでなく黄色い実も流通しています。『万両』は、『千両』より少し実が多いので『万両』と名付けられたそうです。最近では赤い実だけではなく白い実がなる品種もあります。『千両』とよく似ていて、同じようにお正月の縁起の木です。この2つの見分け方は簡単に言えば『千両』の実は、葉っぱより高い位置に、1つにまとまったようについて、万両より少し実が小さいのが特徴。

『万両』の実は、葉の下に隠れるようにつく。千両よりも少し実が大きいのが特徴です。そして『南天』は、奈良時代に中国から渡来した(もともとは)庭木用の植物。冬に赤い丸い実をつけますが、乾燥させた実は“南天実(なんてんじつ)”として咳止めの伝統医薬とされています。なお、南天は“難転”とも解釈され、つまり“難を転じて福となす”と言われ、一般家庭の庭にも植えられているようです」・・・

またまた余談になるが――翁、1週間のテレビ番組の中で(在宅の時は)必ず見る番組がある。ニュースの時間以外はほとんど再放送物だが、その中でも、特に時代劇の時間帯は(番組表が)赤鉛筆で濃く塗られる。その時代劇によく出て来る“銭”の「1両」「10両」「百両」と言う貨幣。(正月花の『千両』『万両』を書いているうち)それらの金額は現在に換算するといくらになるのか気になったので、日本銀行金融研究所貨幣博物館の資料を調べたら「江戸時代の貨幣価値を現在のものに換算するのは大変困難。何故なら当時と現在とでは世の中の仕組みや人々の暮らし方が全く異なり、また、江戸時代においてもその時々の銀の含有量などで多少価値が異なる。しかし、一応の試算としては、米価は1両=4万円、大工の手間賃1両=10~30万円、蕎麦代金1両12~3万円」、それとて時代によって多少異なる」とあった。そこで翁、いろいろな資料を比較した結果、自分なりに1両の平均の現在価格を約13万円と決めた。したがって『千両』は1億3千万円と言うことになる。昔から演技力があり人気のある役者を「千両役者」(年間に「千両」稼ぐ役者)と呼んでいたが、今だってテレビCMの出演料は(100万円以下もあるが)一級俳優やミュージシャンは数千万円から1億円、あの大谷翔平のCM出演料は(日本だと)数億円、(米国だと)10億円以上の出演料もある、と言われている。

一方「12月の食材」については野菜だとカブラ(カブ)・レンコン・ブロッコリー・ユリネ。魚だとニシン・ブリ・サバ・アンコウ――翁が大好きな時代小説の作家・池波正太郎は、知る人ぞ知る“食通”である。代表作『鬼平犯科帳』・『剣客商売』・『仕掛人・藤枝梅安』などの中にも(例えば)「アンコウ鍋」・「ブリとカブラの煮物」など冬の風物詩を感じさせる“食の風景”が多く描かれている。料理が全く出来ない翁ではあるが『池波正太郎の食の街』、『食事の情景』などの随筆を読むと、ついつい腹の虫が騒ぐ。ともあれ、「12月の花」は『千両・万両』(南天も)、「12月の食」、野菜はカブ・レンコンなど、魚はブリ・ニシン・サバ・アンコウなどの料理を楽しむことにしよう・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「感謝祭」

3年ぶりになる米国の感謝祭(秋の収穫祭)は、お呼ばれでパロスバーデスのマラガコーブにある家に出かけた。感謝祭になるとアメリカでは家族や友人が集まってターキー七面鳥と一緒に甘酸っぱいクランベリーソースをかけて食べる。

実は個人的にターキーを食べるのは1年に1回ぐらいで自分から好んで食べる事は無かった。どうも、あのパサっとした肉の感じと独特なターキーの匂いがちょっと苦手なのだ。

鳥の胸肉より淡白でドライなターキーは日本人には受けないかもしれない。

日本のマーケットでもターキーを売っている店は見た事も無いし知らない。

日本人にとって鶏肉は米国人よりも食べる部位の種類と料理方法も豊富なので鶏肉だけで充分なのかもしれない。

それに、あの大きな七面鳥を裁くのも育てる場所を確保するのも大変そうだ。

私がアメリカで迎えた最初の感謝祭は電動ノコギリのようなものでターキーをさばいていたのを見て驚いた事を今でも覚えている。

そしてデザートにはパンプキンパイが定番だ。これも日本のパンプキンパイはカボチャ自体がほっくりと甘いのでそれだけでも食べられるけれど、こちらのカボチャは甘みが少なく水っぽい。

なので、そこに砂糖やメープルシロップやバターをたっぷり入れないと、とてもデザートとして美味しくならないのだ。

久しぶりにアメリカのトラディショナルな料理を味わいながら感謝祭の雰囲気を楽しませてもらった。感謝祭が終わると一気にクリスマスに向かって店も街もクリスマスのデコレーションが賑やかになる。

今年も後1ヶ月ほどで2025年、コロナが明けて3年ぶりのホリデーシーズンは何となく人々の期待もあってか感謝祭の後のブラックフライデー(ディスカウントセール)は久々にショッピングセンターが賑わっていた。

日本も師走に向かって街のネオンが賑やかになり活気が増す頃、、、、

来年は霧が晴れて今まで見えなかった真実が私達の目にも見えるようになる事を祈りつつ、、、、

スパイス研究家 茶子

逃げ場のない国 震災余話 第二十六話 あれから十三年(最終回)井出半句

十三年前に発生した東日本大震災に関するエッセイを二十五話続けた。いよいよ二十六話でこのシリーズは最終回にすることにします。したがって、今回は現時点での状況をお伝えします。

**********************

今年2024年、東日本大震災・原発事故十三年目にして、象徴的な出来事が二つあった。

1.福島第一原発2号炉の核納器内から初めて0.8グラムの核デブリが取り出された。(24年10月)

2.プライベートなことだが、我が家に原発避難していた当時小学四年生(兄の孫)が結婚した。(24年9月)

1.に関しては、核納器内に残っている880トンの核デブリを取り出す廃炉工程の中で「13年を費やし、たったそれだけ」と思う一般人の感覚と、「0.8グラム採取の意義は大きく、次のステップにとって大きな一歩」という関係者の評価があり、両者間の感覚に大きな乖離があるように見える。

少量のサンプル採取と言えば、宇宙探査機「はやぶさ」は5億キロ離れた小惑星から6年かけて5.4グラムの表面岩石を持ち帰えったのは記憶に新しい。0.8グラムの6倍以上である。それなのに、国内の足元にある原発格納容器からデブリを取り出すのに13年かけて0.8グラムが精一杯という事実を突き付けられ、2051年廃炉という工程が、とてつもない先に思えてならない。もしかして、0.8グラムの分析結果によって大量デブリ取り出しの画期的な技術が開発され、加速度的に廃炉に向かうというシナリオなのか?

原研をリタイヤした人に聞いてみた。曰く、「千里の道も一歩から、でようやくスタートラインに着いたとうことで理解しており、今回の分析で得られるデータから将来へ向けての技術開発が進むのではと思います。加速度的に廃炉に向かうことは難しいことに思えますが、着実に前進することは確かです」との返答だった。期待しながらウォッチしよう。廃炉まで後35年生きるのは無理だが、趨勢は分かるかもしれない。

一方、880トンのデブリを取り出したとして、それをどこに保管・埋設するかは未決である。いわゆる核のゴミの処理を具体的に決めて処分場を建設しているのは世界的にもフィンランドだけらしい。フィンランドは原発とセットで処理場を作ることを進めたが、日本を含め他の国は原発建設先行で処理場建設は後回しにした。つまり、後の事は考えず禁断の果実に手を出してしまった構図なのだ。フィンランドの処理場は20億年前の地層で、湧水もない極めて強固な岩盤地帯を選定した。かたや日本列島の生い立ちは比較的新しく、一千万年から一千五百万年前の地盤であり、湧水も地震も火山もあり、適切な場所は見当たっていない。

13年前の原発事故の汚染土の処理だって、福島県は「中間処理場」になっているだけで、その先は未決なのだ。原発事業は見切り発車だったと言われる所以である。

2.に関して、人間生活の13年は、当時の小4が結婚するというほどの大きな変化をもたらした。彼には当時高校2年生だった兄がいて一緒に我が家に避難して来たわけだが、高2と言えば思春期。無邪気な小4よりも、こちらの方が心配だった。しかし、避難生活の中で他県の高校に通い、その後福島県いわき市の大学を卒業してふる里近くに就職した。それも原発事故に伴う廃棄物(汚染土やそれを利用した資材)を扱う会社で働き、伴侶を見つけて5年ほど前に結婚した。その時、直系の内孫の結婚とあって、祖父である兄は大喜びし「長持ち唄を歌うからお前の尺八で伴奏してくれ」と張り切る。私は音合わせのためわざわざ実家に帰り、兄の声が尺八寸では合わず、私が慣れていない二尺であることを確認。結婚式当日は、ひそかに二人で別室を借りてリハーサルをしてから披露宴に臨んだのだった。唄と尺八の出来はまずまずで兄も満足。しかし「長持ち唄」の意味など理解もしない孫には、式後私からメールで解説を送ったりしたものだ。

そして今年6月、その直系の孫の弟からメールが入った。「9月に結婚式を挙げることになりました。つきましては招待状をお渡しにお伺いしたい・・・」と。わざわざ福島から往復300Kmも運転して来ずとも郵送で良いのにと思ったが、フィアンセを伴ってかつての「避難先」の一風変わった祖父の弟夫婦に合わせたい、という思いがあったと後で知った。彼は、小4当時に彼なりの記憶と感傷があったのだ。泣かせるではないか。

彼が連れて来た可愛い人形のような婚約者は、原発被害地に新設された「ふたば未来学園高校」の同級生だった、と。当時は特に交際はなかったが、互いに大学卒業後、地元に戻り就職して、ふる里復興関連の会社(新郎は建設コンサルティング会社、新婦は電力会社)で働くうちに再会して意気投合したらしい。ちなみにフィアンセは、原発事故当時は親の実家がある九州に避難したとのこと。彼女にもドラマがあった筈。

さて、訪ねて来た二人に寿司のランチをご馳走しながら、避難中に通った日立市の小学校で「放射能関連で、冷やかしやいじめはなかったか」と聞けば、「担当の先生のお陰だと思うが一切そのようなことはなかった。楽しい思い出しかなく、その先生と年賀状のやりとりも続いているので結婚式にも招待することにした」とのこと。避難先でのいじめは当時よく耳にしたが、彼が成長するにつれてこの先生の存在は偉大だったと認識しての招待なのだ。大人になっても世話になった人に対する感謝の心を持っていることが嬉しい。

しかし、親族に目出度い話ばかりとは言えない事例も生じた。

私の四人の姉のうち、震災時は二人存命だった。その一人の姉は、夫婦して介護施設に入っていた。当時も大きく報道されたが、原発事故避難区域内の施設入居者や入院患者は、未曽有の放射能脅威にさらされ、避難勧告や指示が乱れ飛ぶ中、バスなどで避難先をさまようことになった。姉夫婦の面倒見ていた甥家族は県外の友人を頼って避難。姉夫婦は次々と県内の施設をたらい回しされ、一時は姉の夫が亡くなったという誤情報に子供たちは翻弄された。そんな報道と混沌の中を生き延びたが、2015年までには二人とも亡くなってしまった。その後、姉夫婦遺族には東電や国から補償金が支払われることとなった。家督を継いでいた姉の次男が当然その補償金の受取人になると本人は思っていた。ところが、兄や姉、何よりもその配偶者たちが納得せず分捕り合戦となり、兄妹関係が断絶してしまった。叔父である筆者は彼らに乞われて一時仲裁役を試みたが、他家の金銭面の事となると容易ではない。調停は不成立、今も断絶のままだ。

補償金を身内で奪い合う・・・こんな話は福島県にはゴロゴロあるのだ。米国の開国時、先住民であるインディアンを白人が追いやり、居住地区に閉じ込め、黙らせるために補償金を与えた。結果、働かずとも貰える金で堕落(アル中やギャンブル依存症)するインディアンが増えたと言われている。それとこれとは違うかもしれないが、補償金という名の危険な爆弾を抱えたともいえる。人災に人災を重ねているように見える。

一時避難した兄家族にどんな補償金が支払われたのか、支払われなかったのか私は知らない。前述の高校生と小学生を抱えた甥の住居は、今でも帰還困難地区であり、夫婦・家族はバラバラ。長引く避難生活と教育費には苦労していた。補償は出たはずであるが、甥の助力をする意味でJAバンクに私の預金を移したりした。後でその分を彼の子供の教育費としてそっくり差し上げた。子供たちにそれを伝えたかどうかは知らないが、私の自己満足で良いと思っている。かれら家族の不安は底なしだったのだから・・・。

時は移って、小4だった子供も結婚してふるさと復興に携わっている。彼の結婚式で彼の兄にも久々で顔を合わせた。2歳の娘が出来ていた。仕事で悩みもあるとの事だったが「心配するな。井出家は大器晩成型だ。30歳辺りまではボーとしているが32,3歳になれば目が覚めていい仕事をするようになる。それまではいい人間関係を作っておけ」とアドバイス。「そうなんですね」と彼の目がいきいきしたのが分かった。そんなアドバイスの根拠はない。ただ自分がそうだったので血が繋がっている君もそうだろうと思っただけである。

今年の夏、川内村の兄のところに我々7人姉弟の生き残りである下から若い順の3兄弟(88歳、86歳、82歳)が集結した(姉四人はすでに他界)。父の葬式以来だ。目的は3人の死後の処理について、ボケないうちに取り決めをしようと末弟の私が提案。兄の長男、姉の息子らも同席して私が議事進行と議事録を纏めた。特に心配だったのは東京の86歳・独身の兄だった。亡くなったら葬式はしないで火葬にする「直葬」を希望しており、その通りにするための段取りを決めた。墓は数年前に長兄の独断で川内村の両親の脇に東京の兄と私の分を作ってしまった。「お前ら二人分の墓の費用はお前が払え」との長兄の命令だった。次兄は小中高生に良書を推薦したり、読後感想コンクールなどを開催する公益社団法人に生涯を捧げて結婚せずじまいだった。「おまえ藤沢周平は好きか?」と次兄に聞かれ好きだと答えたら、藤沢の無名時代の著書も含めた全集が段ボール箱二つにぎっしり詰まって届いた。何冊かは過去に読んでいるが、残りを今読むヒマはないので足が動かなくなったら読もうと思う。

この次兄は高校生の時(昭和20年代後半)、いわき市の進学校に自炊で通った。川内村で高校に行くということは村外で下宿か自炊をするのと同意義である。高校までの片道は当時バスで2時間、汽車で1時間かかったので自宅から通えない。次兄は15歳で他人の家の一室を借り自炊した。(私は末っ子で何もできなかったので三食付きの下宿だった)。月に一回食糧や学費を貰いに帰宅する。その折、小6だった私に「基礎英語」というNHKラジオ講座(朝6時から放送)のテキストを買ってくるのが常だった。将来役に立つ、とのことだった。私は朝寝坊で同級生が登校に迎えに来るまで寝ているという、ぐうたらな悪ガキだった。朝6時に起きられるわけがない。母にその時間だけ起こしてもらって15分ラジオを聴いてまた寝る、という日課だった。中学生になり、初めての英語の授業で、ラジオの先生と学校の先生の発音の違いに唖然とした。しかし、幼心に学校の先生の顔をつぶしてはいけないという忖度が働き、「読みなさい」と指名された時は「カタカナ発音」を続けることにしたことを鮮明に覚えている。これは高校時代まで続いた。後年就職した会社では、数少ない英語を話せるエンジニアとして数々の海外プロジェクトを担当した原点となったのは、この次兄のお陰だった。その次兄がいま東京の片隅で年金貧者の一人としてひっそりと、しかし平然として暮らしている。骨は末弟の俺が拾うと兄弟会の席上で豪語したが、ただし俺が生きていて体が動いたら、と付け加えた。私が先に逝った場合は、甥と姪の代役を指名し、合意の上で議事録に書き留めた。これで少し安堵した。

安堵したところで、楽しく建設的な提案もした。川内村の実家が所有する4ヘクタールほどの山林活用法である。父が存命中は里山としてきちんと管理されていたが、長兄の代になって放置されていた。そこで提案したのは、JAをリタイヤしつつある甥の孫たち(兄のひ孫たち)の遊び場作りである。兄弟会の翌日、甥を伴って下見に出かけ候補地を決めた。相当合荒れているかと思ったが、杉林も雑木林も意外ときれだった。その中で、より明るくて作業しやすい雑木林を遊び場にすることとした。ブランコやカブトムシ採りが出来る林にする予定となった。次回からの里帰りは、このプロジェクトの進行監督として出かけることになる。

さて脱線に脱線を重ね、震災とは関係ないことまで書いてしまった。関係ないとは言っても、震災によって兄弟とは何か、家族とは何かを深く考え、絆が強くなったのは事実である。一方、天災から派生した人災により、絆が切れた親族もいる。それも人生の終盤になってからである。自然災害と人災は一対なのである。

自然災害、特に地震は必ずやってくる。誰の身に降りかかるかは分からない。私の場合、震災当日の地震の余りの激しさに「とうとう俺の順番が来たか!」と思ったものだった。結果的には命に係わるほどではなかったが、大震災に巻き込まれた人たちと多少なりとも関わった。そして地獄を味わうところでは行かなかったが、その淵を覗いた気はした。

このシリーズを投稿し、何か教訓めいたことを書こうとした訳ではない。ぼんくらに生きて来た人間が大災害に遭遇して、どんなことを感じ、どんな行動をとって来たかを当時書き送ったメールを主体に纏めたものである。もし通して読んで下さった方がおられたら感謝申し上げます。

何もない日の尊さよ秋夕焼(あきゆやけ) 井出半句

逃げ場のない国 震災余話 最終章・第二十六話 おわり

あとがき:

このシリーズの前に“Welcome to Los Angeles”という体験エッセイを初めて投稿した。配信されていた「雑貨屋」店主の大西さんとはLA時代からの知り合いであったことが大きい。ご存じの通り「雑貨屋」は創刊時代の河合将介さん(この方ともLA時代親交があった)をはじめとして、歴代の主筆諸氏が時の話題や歴史に深い造詣・洞察を述べておられる。なので、小生などの出る幕はないと思っていた。それが今年1月に訪問したLAで事件に巻き込まれ、友人のアドバイスもありLAに関係の深い「雑貨屋」にその顛末を書き送ることになった。それで気づいたのは、「雑貨屋」の記事の中には「連載物」がなかったのではないか、という点であった。来週が楽しみ、という読者の声が届いて気づかされた。

そう考えると、まだ身の回りで、人に伝えられるシリーズ話はないかと考えるようになった。私は一介のサラリーマンであったが、最近、先輩・後輩・知人から「普通のサラリーマンでは味わえない経験をしているよね」とよく言われる。その真っただ中にいた時はそんなことを思ったこともなかったが、今この歳になって振り返れば、そうだったかも知れないと思い当たることもある。もしそれらをシリーズとして書くとすれば;

1)「二つのアメリカンドリーム」(仮題)

明治時代、米国に渡って艱難辛苦の末にライス・キングと呼ばれた男の話。彼は富を掴んだだけではない。彼の民権運動のお陰で日本人が米国で土地を所有して起業できるようになったり、帰化できるようになったのはあまり知られていない。私は縁あって、現在その男の孫(三世)の夢の実現を手伝っている。さてその夢とは・・・。

そして、もう一つは、私が40年前に関わったちっぽけな米国の建設会社が、現時点でアメリカンドリームを掴み、なおも成長中。“そのきっかけはHank Ideだった”とのことで先月2024年10月彼らの本社があるケンタッキーに夫婦で招待された。決して自慢話ではなく、夢のようなウソのような、本当の話。

両方ともにファミリービジネスであり、その共通点と相違点を身近に見て・・・・。

2)世界周航クルーズのオンタイム報告シリーズ。

来年2024年1月初めから同年4月初めまで南米ワールドクルーズに乗船予定。クルーズの実態を同時レポートする形式。数年前に乗船した100日間のワールドクルーズでは、航海中に高齢者が6人ほど亡くなった。なぜ命をかけてまでクルーズに行くのか・・・。On-timeで報告。

ただ、小生も老い先短な日々で、まだやりたいことも多く、投稿のために費やす時間は限られている。

書くに当たっての方針としては、俳句を勉強中のため、大和言葉を主体とした感じのすくない平易な文体を目指します。そして今まで通り、自分で取材したネタ、自分で撮った写真を使うことを心掛けます。深い見識は持ち合わせていないので、気取らず、むしろ自分の恥を書こうと思っています。

ご意見やSuggestionがございましたら、下記のメルアドまでお知らせください。

idehankhideo@gmail.com

その気になるようなご意見があれば、書き始めたいと考えています。

井出

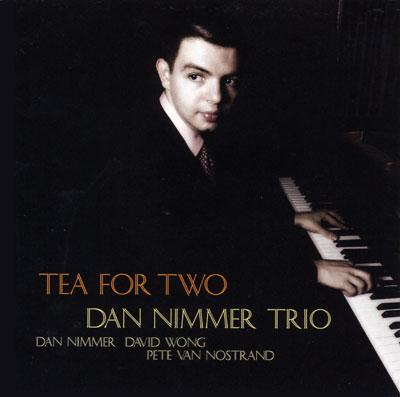

ジャズライフ Dan Nimmer Trio “Tea For Two”

今週はDan Nimmerの”Tea For Two”の紹介です。Dan Nimmerは1982年ウィスコンシン州ミルウォーキーの生まれです。このアルバムはNimmerのデビューアルバムです。歯切れのいいピアノを聴かせてくれる、とても印象的なアーティストです。《R.O.》

01-Lu’s Bounce (6:32)

02-Do You Mind? (6:09)

03.EmbracEable you (6:15)

04-Little Neeley (4:47)

095-Corcovado (6:37)

06-Tea For Two (6:14)

07-No Problem (5:09)

08-Ease It (5:04)

09-When Lights are Low (5:13)

10-Blues For Venus (3:31)

編集後記「理髪店の悩み」

理髪店で上着を脱いでハンガーにかけることがありますが、よく似た上着でもお客さんは注意しているので、取り違えることはないと思っていました。

先週、散髪に行った際、上着をハンガーにかけようとしたら、「こちらの戸棚に入れておきましょうか」と言われました。理由を尋ねると、お客さんが別のお客さんの服を間違えて着て帰ってしまうケースがあるからだそうです。故意ではないにしても、間違えられたお客さんがポケットに自転車のキーを入れていて困ったことがあったそうです。

間違えて着て帰った人は、ほとんどの場合、しばらくして気づき、戻ってくるそうですが、中にはそのまま気づかない人もいるようです。店側は「個人の持ち物に関しては責任を負いません」と書いていますが、トラブルになるケースもあるため、自衛の意味もあるそうです。同じような色に同じような服を着ている人が多いために起こるトラブルのようです。上着をハンガーにかける場合はポケットには何も入れないようにし、違いが分かる服を着ていく方がいいかもしれません。嫌なら服を預けましょう。《R.O.》

コメント