雑貨屋のひとり言「充電中に火災」

寝ていて突然目が覚めると、自宅が火の海になっていた――そんな悪夢のようなことが実際に起こり得るとしたら、想像するだけでも恐ろしいものです。その原因が、就寝中に充電していたスマホやタブレットのバッテリー発火だったとしたら、なおさら他人事ではありません。

リチウムイオン電池は身近なスマホやタブレットから、モバイルアンプ、携帯扇風機まで、私たちの暮らしに欠かせない存在です。我が家にも数えると10台以上のデバイスがあります。幸いなことにこれまで発熱や発火はありませんでしたが、ニュースで事故例を知るたびに「本当に安全なのだろうか」と不安になります。

リチウムイオン電池の危険性は決して誇張ではありません。衝撃や損傷で内部がショートすると、一瞬にして大電流が流れ、激しい発熱や発火に至るケースがあります。電気自動車のバッテリー火災が大きく報じられるのはよく知られていますが、小さなスマホ電池でも何度も落下させたり乱暴に扱ったりすると、内部で歪みや液漏れが生じ、突然熱を持ち火を出す危険があるのです。

特に注意すべきは、安価なモバイルバッテリー。中には粗悪品も多く、検査基準を満たしていない製品は火災リスクが高まります。購入時には必ず安全認証マークのある製品を選びましょう。また、就寝中や留守中の充電は極力避けるのが安心です。

火災は一瞬で命や生活を奪います。「自分の家では大丈夫」と過信せず、毎日のちょっとした注意で防げるリスクがあることを心に留めておきたいものです。

私たちは寝る前の充電は控えるようにしています。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

いじめにも耐えて醜いアヒルの子

パラ五輪子の日の丸が今揚がる

大根に味が大部屋五十年

ライバルに貰った嘘のない祝辞

お宝はないが無傷の保険証

(ニュースひとりよがり)

「小茂林高小」

自民再建のおまじないねえ ― 国民

「関税100%」

副作用が多すぎる ― 医薬品業界

「死んだ妻をAIで再現」

酒の飲み過ぎを叱られた ― 亭主

河合成近

龍翁余話(903)「白内障手術」(その1)

もともと近視の翁、近年、目の衰えがひどくて(裸眼だと)テレビの画像や文字が二重に見えたりかすんだり、時々、目の前を虫が飛んだり(飛んだように思えたり)・・・勿論、翁はメガネを使用しているが、家にいる時は、ほとんどメガネは使わない。しかしゴルフなど外出する時は、必ずメガネを着用する。ところが(メガネをかけていても)ゴルフの場合、自分のボールの行方(落下地点)が分からず、仲間の“お助け”でマイボールを打つ、という始末。もう1つ、視力の衰えで大きな問題がある。翁、超高齢者になっても、いまだに運転免許証を所有している。2017年11月に“愛車”を手放し、東京暮らしでは公共交通機関(電車やバス)を利用しているので不便はないが、田舎へ行ったり(恒例の)ハワイ旅行をした時など、どうしても車が必要なので免許証は手放せない。テレビやゴルフは自分勝手だが、運転免許証は法律に基づく認可なので決められた視力(0.7以上)でなければ免許証を取得することは出来ない。その(3年目の)免許更新期が来年4月だ。

翁の現在視力は、裸眼だと右が0.1、左が0.3、メガネをかけても0.5。これでは免許証更新は出来ない。そこで今年の6月、以前から馴染みのあるメガネ店へ行き「O.7以上の度数のメガネを」と注文、いろいろと検査した結果「あなたの目は、白内障や乱視がひどくて、これ以上、度の強いメガネは作れないので、眼科医と相談して下さい」とバッサリ。その足で近くの眼科医院へ行き、細かく検査して貰った結果「白内障が進行しています。手術が必要です。大学病院を紹介します」ということで東急池上線・旗の台駅近くの昭和医大の眼科へ行くことになった。

さて、今号からの『龍翁余話』は(多分、2,3回は)『白内障手術』を書かせていただくことになる――幾人かの友人に翁の『白内障手術』を告げたが、実は、翁の周辺ですでに「白内障の手術した」人の多いことに驚く。「若い時に手術した」「近年手術した」と様々だが、その人たちからは一様に「手術は簡単」「術後、世の中が明るくなった(はっきり見えるようになった)」と励ましの言葉を沢山頂戴した。勿論、時代によって、あるいは病状差(個人差)によって手術の内容や経過状況は異なるが、皆さん、お元気に“明るくなった世の中”を楽しんでおられることに力をいただく思いだ。

6月某日、昭和医大・眼科で受診した際、勿論『白内障』を宣告された。担当ドクターが、『白内障手術』ではかなり名のある医師であることを知り安堵。そのドクターいわく「私の手術の日が立て込んでいるので、手術日は9月以降になります」。翁は喜んだ。何故なら、翁は、7月は(6年ぶりの)ハワイ旅行、8月は(恒例の)帰省の予定があるので「9月以降なら私も好都合です」と返答。「では、9月22日に“手術前検査”をして、手術方法と手術日程を決めましょう」ということで、予約の9月22日の朝、昭和医大・眼科へ出かけた。担当ドクターと会う前にかなりの時間をかけて「視力検査」と「細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査」を受けた。「視力検査」は白内障によって低下した視力はメガネやコンタクトレンズ等で視力矯正をしても向上しないので、裸眼での視力と視力矯正機具を付けた場合での視力を測定し、その差を比較、両方の視力にあまり差が出ない場合は白内障の可能性が決定づけられる。勿論、翁もそうだった。もう1つの検査「細隙灯顕微鏡検査」は細隙灯と言う拡大鏡を使いながら目に光を当てる検査。水晶体の濁っている部分や濁り具合から白内障の有無、進行度を調べる検査。翁、これで『白内障』が決定的となった。

「視力検査」と「細隙灯顕微鏡検査」のあと「白内障手術を受ける患者様へ」と題する、約15分間のビデオを見せられた。まず「白内障とは」――目の1部である水晶体が濁り、徐々に視力が低下していく病気で、原因はさまざまだが加齢によるものが最も多く、日本人の80歳以上の人の約80%が白内障に近い状態であると言われている。翁は言うまでもなく「加齢性白内障」であるが他にも先天的なもの、アトピー、高血糖値、糖尿病などによるものがある。特に糖尿病患者は通常の人の約5倍、白内障の発症率が高いそうだ。

続いて「白内障手術の流れ」――①局所麻酔をかけ、超音波で振動する吸引器を使いながら(嚢以外の)水晶体の濁った部分を取り除く(水晶体超音波乳化吸引術と言うそうだ)。

その後②残した嚢の中に眼内レンズを挿入する。眼内レンズとは、吸い出した水晶体の代わりとなるもの(これが無いと何も見えない)。そのレンズの種類は単焦点・多焦点の2種類があって、それぞれの特徴(遠近の見え方など)の説明があり、その選択は患者の意志を尊重するものであるそうだが、翁はどちらでもいい、ドクターの判断任せだから詳細はパスした。そのほか③「術中・術後の合併症」などについてだが、これも翁は詳しく知る必要はない。(合併症が)起きたらその時はその時、ドクターが何とかしてくれる・・・

さて、以上の“術前検査と予備知識ビデオ”に要した時間は約3時間。そして、いよいよ担当ドクターと会う。2度目に会うKドクターは40歳代のパリパリ、その彼(前述の通り)“白内障手術”に関してはかなり実績のある(名のある)ドクターにもかかわらず、実に謙虚で実直な人柄(と見た)。まずは手術日程の決定から。ドクターの希望は「10月26日」だったが翁「いや、何とか10月中に両目の手術を完了したい」と強硬な申し入れ。ドクターはご自分の手術日程表を調整しながら「それでは10月2日に右目、10月23日に左目、その日程でやりましょう。それぞれ前日入院、退院は術後の2日の計3泊4日ずつ」ということで決定。続いてドクターが“合併症”などの話をし出したが、翁「手術はリスクが付きもの、私は全て納得。ドクターを信頼することで安心して手術が受けられる」ということで“ドクター面談”は終わった。入院手続きの際、「手術3日前からの点眼(目薬をさす)方法」の説明があり、薬局で目薬を購入――帰宅して改めて『白内障手術』の内容を確認、『龍翁余話』にその全記録を残すことにした・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「未来の乗り物」

いつか、こんな乗り物があったらいいな、、、と人が頭の中で空想して夢を描いていた事が現実なるなんて人間の知恵と想像力は素晴らしい。人が空を飛ぶ事だって夢のまた夢だった時代は、そんなに遠い過去でない。熱気球から動力で動く飛行機に乗り込んで話題になったライト兄弟の話も1903年なのだから今後、宇宙旅行も未来は現実になるのだろう。

今回、LAでWaymo(ウェイモ)というAIによる完全自動運転システムの車に初体験で乗せて頂いた。私が米国で仕事をするようになった頃、West LAに住むご家族の家の一部屋を借りてそこから会社に通っていた時代があった。

その頃、私より背丈も小さかった可愛い女の子は成長して今は1人息子さんの美しいお母さんになっていた。その彼女が今回、日本から来た母を驚かせようとサプライズを企画してくれたのだ。

まずはマリナデルレイでランチをした後、車2台で彼女が住むWest LAの家を訪問してそこからセンチュリーシティーのショッピングモールに向かう事になった。

家の前で娘さんが携帯電話を操作していると見慣れない車が現れた。車の上には高性能センサーやカメラがグルグル360度回っている。私と母は車の後部座席に前には彼女の息子さんが乗り込んだ。

まだ息子さんは13歳、運転免許も無いのに誰が運転するのだろうと思っていたら勝手に車が走り出した。何も知らされていなかった私も母も驚いた。

その後に続いて娘さんと彼女のお母さんが2台目の自動運転車に乗った。娘さんの家からセンチュリーシティーまでの道のりは約20分ぐらいだったろうか、、、車から眺める住宅地やゴルフ場の景色は私がホームステイ時代にアメリカ人の家族と住んでいたあたりなので懐かしい道だった。

その頃は、日本から来たばかりで車の免許も無かったので、ひたすら歩くかバスでしかセンチュリーシティーには行けなかった。それが今は自動運転の車で来れるなんて本当に驚きだった。

AIが収集したデーター解析を元に安全な走行をするのだとかで今はまだLAの一部でテストケースとして走らせているのだそうだ。

センチュリーシティーの駐車場は大きいので車を止めてからも、だいぶ歩かなくてはならないし駐車料金も1時間25ドルと安くない。

Way Iの自動運転車は帰りも自分の居場所を設定すれば迎えに来てくれるので楽だ。

いつだったかトヨタの会長が将来は富士山が見える所でトヨタシティーを作ってそこで実研的に自動運転車を走らせるのだと語っておられた。それがうまくいけば過疎地に住む、お年寄りの生活も楽になるだろう。まだまだ乗り越えなければならない課題は沢山あるだろうけれど楽しみな未来だ。

米国では高齢になって車が運転出来なくなると行動半径も狭くなり日常生活が不自由になる。

将来、自動運転車が普通に走る時代が来る事を思うと何だかワクワクする。

スパイス研究家 茶子

小春の気ままな生活 第三十八話「栗」

9月も終わろうとしていますが、日本の秋は美味しいものが沢山あるのでは無いでしょうか?

先週お話しましたご近所さんからお裾分けしていただいた栗ですが、第一弾は数日中に追熟されるので、栗ご飯にしようと思っています。第二弾の分は今日処理をしました。YouTubeで栗の取り方と追熟の仕方を検索しました。栗を取り出すためには、両足で(長靴かハイキングブーツのようなしっかりした靴)栗の外枠を広げ中身を出します。その時もトゲに気をつけてトングなどで栗をつかんで取り出します。栗を取り出したらボールに水を入れ栗を洗います。普通にお店で売っているものは綺麗になっているそうですが、拾って来たものは虫や泥がついているので良く洗います。また、この時に浮いた栗は虫に食われているか乾燥している栗なので除外します。洗った栗をタオルかキッチンタオルで水を拭き取ります。追熟は、鍋に80℃のお湯をわかし(鍋の周りがふつふつして来るくらい)、栗を1~2分位煮ます。(大きい栗の時は2分煮ます。)栗をタオルの上にあげ、お湯をふき20分くらい置いて冷まします。冷めた栗を新聞紙などでくるみジップロックに入れ冷蔵庫に最低一週間、最高一ヶ月入れておきます。3〜5日ごとに新聞紙が濡れるので取り替え水気をとります。野菜室よりチルド室の方がいいそうです。ロサンゼルスに居た時は、同僚が栗ご飯をおにぎりにしてお裾分けしてくれていました。その時の様に美味しい栗ご飯ができるといいなと思います。先週末はアーミッシュのマーケットでピーナッツを買って来ました。ピーナッツは生でそのままでも食べれますよと言って試食させてくれました。初めて生で食べたのですが、みずみずしくて大きなお茶碗一杯くらい買って来ました。私の友達が毎年ビーナッツご飯を作っているそうで、私も作ってみようと思いました。なんでも揃うロサンゼルスに居た時よりも、旬の食材と思うと大切に有り難く食べようと思います。

また来週。

小春

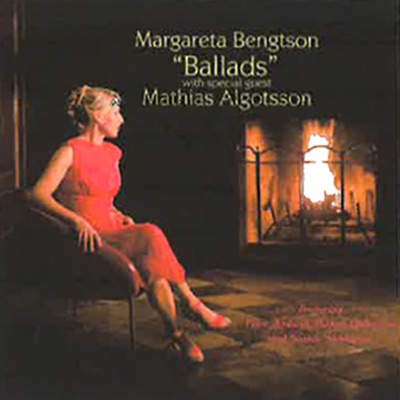

ジャズライフ Margareta Bengtson / Mathias Algotsson “Ballads”

夜、静かに聴けるジャズを探しました。YouTubeで「夜、聴きたくなるJAZZ」などを聴いているとても歌声の素晴らしい女性ヴォーカリストがいます。そんな歌声のヴォーカリストを探しました。AmazonMusicでようやくアルバムを見つけました。北欧一と言われる美しい歌声で聴く人を魅了し続けるMargareta Bengtsonがその一人でした。”Ballads”というアルバムはじっくり聴くのにピッタリのアルバムだと思います。《R.O.》

01-The very thought of you

02-My foolish heart

03-I thought about you

04-Gentle rain

05-My one and only love

06-Spring can really hung you up most

07-Our love is here to stay

08-Long ago

09-Here’s that rainy day

10-Nature boy

11-Never will I marry

編集後記「地下駐車場浸水」

先日、三重県四日市市では、記録的な大雨により地下駐車場が水没するという事故が発生しました。多くの車が駐車場に放置されたままとなり、修理不能となってしまったため、深刻な被害が出ました。

この地下駐車場には浸水対策として止水板が設置されていましたが、従来は管理者が「急な豪雨で止水板の設置が間に合わなかった」と説明していました。最初は手動で止水板を取り付けるタイプだと思っていましたが、後になって実は自動で作動する装置が備わっていたことが判明。その装置は4年前から故障したまま、修理されず放置されていたことが分かったのです。

ここ数年、大雨が降っても浸水しなかったのは、この止水板が正常に自動作動していたことが大きかったのでしょう。もし装置の故障が原因で浸水が起きたのなら、管理会社の責任が問われる可能性もあると感じました。

人手で設置するタイプの止水板だった場合、夜間など人が少ない時間帯に浸水が始まれば、迅速な対応ができず大きなリスクになります。実際、私たちの住むマンションにも地下の機械室や駐車場があるので、止水板による対策を考えるとき、手動のオペレーションでは不安が残ります。いつ雨が強まるのか予測が難しいこと、もし不在や少人数のときに大雨が重なれば対応できません。

この一件から、浸水対策は物理的な設備だけでなく、操作や管理の仕組みなどトータルシステムとして考える必要があることを強く実感しました。《R.O.》

コメント