雑貨屋のひとり言「早くも真夏に突入した日本列島」

今年は梅雨が異例の早さで終わり、日本列島は早くも真夏のような暑さに包まれています。まだ7月のはじめだというのに、厳しい暑さが私たちの生活に大きな影響を与えています。

ここ数年、異常気象が毎年のように起こっており、もはや「平年並み」という感覚が通用しなくなってきました。頻繁に異常気象が起こることで、私たち自身もそれに驚かなくなってきているように感じます。

この異常な気候は人間だけでなく、動植物を含めた他の生態系にも少なからぬ影響を与えているのではないでしょうか。

たとえばごく身近な話ですが、昨年の夏、急激に気温が上昇してからというもの、家の周囲でよく見かけていたカメムシの姿をパタリと見かけなくなりました。それ以降、今日に至るまでほとんど見ることがありません。涼しくなったらまた出てくるのでは……と、変な心配をしていたのですが、いい意味でその予想は外れてくれました。

このまま、この猛暑の中では出てこないでほしいと願うばかりです。もしかすると、彼らもまた、壁や天井にへばりついているだけでは生き延びられないことを学び、姿を現すタイミングをうかがっているのかもしれません。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

口だけの敬語に無視をされている

建前と本音グラスに注いで さて

酔い覚めて酒の強気が裏返る

まだ疼くためらい傷を洗う酒

八起目は破れ太鼓に励まされ

(ニュースひとりよがり)

「大きくて美しい〇〇」

〝公約〟が続々だな日本は ― トランプ大統領

「自公の過半数」

揺れるのは参院選だけにしてほしい ― トカラ諸島

「倒産件数過去2番目」

猛暑でのびた ― ラーメン店

河合成近

龍翁余話(891)「増え続ける高齢者運転の自動車事故」

翁に長年連れ添ってくれた愛車を(泣き泣き)手放したのは80歳を迎えた時だった。「この年齢(とし)になって車の事故を起こし、死傷したり加害者になったりしたら、オレの人生、何だったのかと悔やんでも悔やみきれない」という思いからだった。“愛車との別れ”は、翁にとってかなり勇気の要ることだった。マンションの翁専用の駐車場所から消えた愛車の面影を追慕し、その寂しさの日々が、しばらく続いたことを今でも覚えている――

だが『増え続ける高齢者運転の自動車事故』のニュースを見聞きするたびに「これで良かったのだ」という自分の”決断“を褒め、安堵する気持ちに変わって行った。そのくせ、免許証は持続、その後の免許更新も受け続けているという矛盾を引きずってはいるが・・・

『増え続ける高齢者運転の自動車事故』の実情を見る前に、まずは、高齢者人口や認知症人口数を確認しておこう。平成27年(2015年)には団塊の世代(ベビーブーム世代)が65歳~74歳の前期高齢者となった。そして、その10年後の2025年には高齢者人口が約3,500万人に達し、更に75歳以上の後期高齢者は約800万人になることが推計されている。また、認知症高齢者の数も平成27年(2015年)時点で約462万人であったが、2025年には約700万に達すると推定されている。なお、令和7年(2025年)6月1日現在の日本の総人口は1億2,336人(厚労省発表)。

さて――警察庁によると、2023年末時点での我が国の運転免許保有者数は約8千186万人(男性54%、女性46%)となっている。この数字は2019年から減少が続いているそうだが、社会全体の高齢化に伴って65歳以上の運転免許保有者数は増え続け(2023年では)約2千万人。一方、認知能力、反射神経、及び身体能力の衰えから、事故を起こしやすいとされる75歳以上の後期高齢者の運転免許保有者は(2023年では)約750万人だそうだ。

更に(警察庁によると)交通事故及び死亡事故件数は近年減少傾向にあったのだが、2023年の交通事故は約28万5000件(前年対比2,2%増)、死亡事故は約2千400件(前年対比3.5%増)と増加に転じた。このうち、75歳以上の運転者による交通事故は、3万330件(前年対比13%増)、死亡事故は384件(前年対比1.5%増)。これらの背景から超高齢社会における高齢運転者の増加と高齢運転者による交通事故及び死亡事故の増加という図式が、いよいよ明確になってきたということになる。(註:一般的に「交通事故」と言えば自動車運転中の事故を想像するが、実際には、歩行中による事故を起因とするものが最も多く、次いで自動車乗車中、そして自転車乗車中、と続いている。)

このように年齢が高くなるにつれ“操作不適”による交通事故、交通死亡事故件数が高くなる現実を(我々は)もっと真摯に受け止めなければならない。特に75歳以上の後期高齢者の交通死亡事故の高さは深刻を極める。“操作不適”による交通死亡事故のうち、ハンドル操作不適・ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故件数の割合が圧倒的に高く、特にブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通死亡事故については(65歳未満の運転者による交通死亡事故に対し)80歳以上の運転者による交通死亡事故は約21倍になっている。

ところが“高速道路の逆走”による交通死亡事故件数は、65歳未満の運転者でも45・8%、勿論、65歳以上の高齢者による交通死亡事故件数はそれよりも多く54.2%と半数以上を占めている。

高齢ドライバーが事故を起こした時、どんな罪に問われるか。当然のことながら一般ドライバーが事故を起こした時と同じく刑事上・民事上・行政上の責任が問われることになる。まず「刑事上の責任」――自動車運転中の過失によって人にケガをさせたり死亡させた場合は7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金(人を死傷させて100万円以下と言うのはちょっと軽過ぎると思うのだが・・・)。アルコールや薬物を摂取して正常な運転が出来ない状態での死傷事故、無免許運転での死傷事故の場合は(これも当然のことだが)重い刑罰・罰金が科せられる。「民事上の責任」――加害者は被害者に対して損害賠償責任が負わされる。例えばケガの場合は治療費や車両の修理費、慰謝料など。相手を死亡させた場合は更に重い賠償金を支払わなければならないことになる。「行政上の責任」――端的に言えば“免許停止処分・免許取り消し処分”・・・

高齢運転者の自動車事故の主な事例は(これも今更言うまでもないが)「ブレーキとアクセルの踏み間違い」(悲惨な事故に繋がる)、「高速道路での逆走」(ほとんどのドライバーは“自分は間違っていない”と言い張る)、「信号無視」、「一旦停止不履行」、「買い物や通院時」、「わき見運転」、「同乗者との会話に夢中」などは事故の軽重はあるが、たいていは“ウッカリ事故”、しかも高齢者は“ヒヤリ、ハッと”の感覚は、若い人に比べ約半分しかない、と言われている。(つまり、高齢者はそれほど感覚が鈍くなっている、ということだ。)

「自分はまだ大丈夫、運転には自信がある」と“過信”している高齢ドライバーが多いことはご承知の通り。だが、身体機能や認知機能の低下によって運転技術が低下している現実を、高齢ドライバー自身、もっと自覚すべきであろう。それは翁自身にも当てはまる。瞬間反応の鈍化は(車に限らず)日常生活のいろいろな場面で体感している。特に“視力の衰え”は重大な問題だ。実は翁、来年4月に運転免許更新がある。ところが、現在視力は(メガネをかけていても)0.5。運転免許は0.7以上の視力が必要だ。そこで翁、今秋、思い切って白内障の手術を受けることにした。もうとっくに“免許証返納”すべき超高齢者ではあるあるが、もうしばらく免許証を必要とする事情があるからだ。そのことについては、いずれまた――ともあれ「自動車運転はもっと臆病に、謙虚に、そして更に注意深く」に徹しなければならない、と肝に銘じて・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究

今週はお休みです。

小春の気ままな生活 第二十七話「テネシーの生き物」

今週の北半球では、さまざまな国で暑さが増して来ているというニュースを聞きました。

私の新天地、テネシーも夏の気候になって来ました。最高気温は33度、最低気温は19度です。湿気もあるのと、日差しが強いので日中は外に長い時間居れません。そんな気候の変化もあってか、ここ数週間色々な生き物に遭遇しました。先々週は、まだ明るい夕方、裏庭に鹿が訪れました。暗くなってから鹿が現れたことはあったのですが、まだ明るい時間に現れることはなかったのです。急いでキッチンのブラインドの隙間から撮って見ました。また、先日脇のドアから出てみると、カマキリの大きいような緑色の虫が歩いていました。これはなんと言う虫なのかわからないのですが、初めてお目にかかる虫でした。もう一つの虫は”Cow Killer”という鮮やかな赤の大きいアリの様な虫。名前の通り、牛がこの虫に刺されると死んでしまうそうです。なので見つけたら殺したほうが良いそうです。刺されると、痛みがひどいそうです。テネシーは田舎で、自然豊かなだけあって虫の数も計り知れないほどいます。先日家の前の道路で犬の散歩をしていたら蛇が横切って行きました。素早く横切って行ったので、写真は撮れませんでした。ここ数週間は、本当にさまざまな生き物に遭遇しております。

本日7月4日は249年目のアメリカの独立記念日で、どこでも花火が見れます。私の住んでいる小さな町では、花火は期待してませんでしたが、ご近所さんに家の前から見えるはずと教えたもらい日が暮れて暗くなる午後10時ごろから花火を見ることができました。失礼ですが、思っていたより立派な花火でとても嬉しかったです。カエル・コウロギ・セミの鳴き声に混ざり花火を見る事ができました。若干の蛍も飛び交い、のどかな独立記念日を過ごせました。

明日はどんな生き物に出会えるのか楽しみです。

また来週。

小春

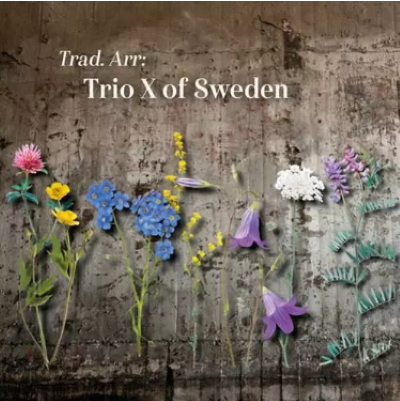

ジャズライフ Trio X of Sweden ” Trad. Arr”

Trio X of Swedenという珍しい名前のグループを紹介します。Trio X of Swedenの『Trad. Arr』は、北欧の伝統音楽の美しさと現代ジャズの自由な表現が見事に融合した一枚です。そっと私達に語りかけてくれているようです。伝統曲の持つ郷愁や詩情を大切にしつつ、即興性や現代的なアレンジで新たな魅力を引き出しており、北欧音楽やジャズファンはもちろん、幅広いリスナーにおすすめできる作品です。

Lennart Simonsson (p)

Per V Johansson (b)

Joakim Ekberg (ds)

1-Elsas brudmarsch(エルサの結婚行進曲)(Per V. Johansson)

2-Jeg vet en dejlig rosa(美しいばらを知っている)(Trad.)

3-Dalvisa(ダーラナの歌)(Trad.)

4-Toktrall(ばかげたメロディ)(Lennart Simonsson)

5-Allt under himmelens fäste(すべて天空のもとに)(Trad.)

6-Brudmarsch efter Larshöga Jonke(ラーシュホーガ・ユーンケの結婚行進曲)(Trad.)

7-Månnes polska(月のポルスカ)(Joakim Ekberg)

8-Eggbo(Roger Tallroth)

9-Lapp-Nils polska(ラップ=ニルス・ポルスカ)(Trad.)

10-Kristallen den fina(うるわしき水晶)(Trad.)

11-Visa från Utanmyra(ユータンミューラの歌)

12-Visa från Rättvik(レットヴィークの歌)

編集後記「健康のありがたみを痛感した1週間」

火曜日から急に扁桃腺が腫れ、ひどい発熱に見舞われました。耳鼻咽喉科で診てもらい、幸い熱は比較的早く下がってくれたものの、体調はなかなかすっきりせず、金曜日になっても回復しきらない状態が続きました。

楽しみにしていた卓球もできず、少し残念な日々を過ごすことに。喉の痛みがようやく落ち着いたかと思えば、今度は土曜日の朝から舌に口内炎ができてしまい、話すのもままならず、食事も苦痛な状態が続いています。ここまでひどく体調を崩したのは、近年では記憶にないほどで、自分でも驚いています。さらに、妻も木曜日から喉の不調を訴え、完治までは少し時間がかかりそうです。

こうした体調不良を経験して、改めて実感したのは、何事もなく健康でいられることのありがたさです。5月以降、いろいろな出来事がある中で、普通に過ごせる日々こそが幸せだと、しみじみ再認識させられた1週間でした。《R.O.》

コメント