雑貨屋のひとり言「歩ける幸せに感謝」

私は毎日、しっかりと歩けていることに感謝しながら暮らしています。こうして自由に歩けることは、当たり前のようでいて実はとても幸せなことだと感じています。同時に、自分の体に何か異変がないかにも常に気を配っています。というのも、人は身体のどこかに不調があると、そのサインが歩き方に表れることがあるからです。特に足や腰に痛みがあると、無意識のうちに他の部位でカバーしようとして、結果的に無理な負担がかかり、歩き方が不自然になってしまいます。私自身、2年ほど前まで「五十肩」に悩まされていました。この症状も、おそらく長期間にわたって身体のバランスが崩れた状態が続いていたことが原因だったのだと思います。

年齢を重ねるにつれて、体力の低下やバランス感覚の衰えにより、歩き方が崩れやすくなります。いわゆる「膝下だけで歩く」ような歩き方は、その典型です。しかし、たとえ高齢であっても、股関節まわりの筋肉をしっかりと鍛え、身体のバランスを保つことで、姿勢良く、安定した歩行を保ち、若々しさを感じさせることができると思います。

これからも、しっかりと歩き続けられるように、足腰の筋肉を鍛える運動やストレッチを日々の習慣にしていこうと考えています。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

傷口に薬と母のおまじない

進化せず退化せず母のおにぎり

母の茶に叱られている父の酒

裏方を通した母にあるドラマ

竹人形痩せてく母も古里も

(ニュースひとりよがり)

「株価4万円に」

その後はどうなる? ― 4千円米価

「錯覚」

わしが世界の株主だ ― 物言うトランプ

「給付金、減税の公約」

アップ アップです ― 財源

河合成近

龍翁余話(890)「都議選に思う」

正直に言うと翁「国政選挙」と「都知事選」は大いに関心を持つが、「地方選挙」例えば、「都議会議員選挙」や「区長選挙」「区議会議員選挙」については、あまり興味関心を持たない。それは「都政」や「区政」に関心を持たない、と言うのではない。では何故「都議・区議」などの選挙に興味関心を持てないのか、それは、立候補者のプロフィール(人物の概要)について全く、と言っていいほど知らないからだ。確かに選挙公報は各戸に配布される。そこには立候補者名、顔写真・年齢、所属名、経歴、政見などが書かれている。一応は見る(読む)。立候補者の年齢や経歴、年齢を見て、若い者に対しては「野心満々は結構だが、社会経験の浅い君たちに(こんな大袈裟な)公約が果たせる訳がない。国政選挙のマネをするな(大風呂敷を広げるな)」、また売名・冷やかしとしか思えない立候補者に対しては「純粋な選挙を邪魔するな、身の程を知れ」(と“上から目線の差別言葉”で)立候補者を詰(なじ)る。そして翁の考えの片隅に「どんな奴が議員になっても政治は動くものだ」という気持ちがある。故に「都議選」や「区議選」に対する興味関心は薄くなる。そうは言っても「国政選挙」は勿論、「地方選挙」でも投票場には必ず足を運ぶ。

先日(6月22日)の「都議選」でも、近くの小学校へ投票に出向いた。小学校の講堂に設けられた仮設投票所で“投票紙”を貰い、立候補者の名がずらり書かれた投票コーナーで改めて立候補者の名と所属を見る。勿論、名前なんか知らないから、普段、翁が支持している政党に所属する立候補者(35歳、社会経験の乏しい“若造”)の名を書いて投票箱へ。“名前を知らない、人物を知らない”で1票を投じることは無責任のようだが「都議選」や「区長選」「区議選」に関しては多くの有権者が翁と同じだろう。そうは言っても自分が投票した立候補者の“当落”が気になる。翌日の新聞で(翁が投票した立候補者の)“当選”を知り、何となく安堵。その若者、これから先、都議会議員としてどのような政治活動をするか。翁が投票した“1票の責任”は、今後の彼の働きぶりを見守ることで果たされるのではないだろうか、と思っている。

さて、すでにご承知のように、今回の『都議選』の投票率は(東京都選挙管理委員会によると)47.59%、4年前の選挙より5.2ポイント高くなっているそうだが、それでも(都議会議員選挙では)過去5番目に低い投票率であったとか。そして結果は――これもご承知の通り(小池都知事が特別顧問を務める)都民ファーストが5議席増やして31議席を獲得第1党に。それまで(選挙前)30議席を持ち第1党を誇っていた自民党は9議席減らして21議席、それも無所属で当選した3人の追加公認を含めての議席である。(そのことについては後述)、その他の党の獲得議席数は、公明19(-4)、立民17(+5)、共産14(-5)、国民9(+9)、参政3(+3)、ネット1(0)、維新1(+1)、無所属11(0)・・・翁がちょっと驚いたのは、国民民主党が港区や練馬区などで新人9人が当選し、都議会で初めて議席を獲得したことだ。国民民主党の支持率(5.4%)が1.8%減少しているのに都議選で何故、一挙に9人もの当選者が出たのか、ちょっと不思議だ。不思議と言えば、6月の政党支持率を見ると自民は(5月の調査より)5.2増えて31.6%、なのに都議選では大敗、立民の支持率だって1.8%減って5.8%なのに都議選では5議席も増やした。翁のような素人は、この分析は非常に難しいのだが、あえて言えば「いずれも自民党への不満・怒りの票が他党に流れた」と翁は感じている。

「自民党への不満・怒りの票が他党に流れた」との翁の感想が“当たらずとも遠からず”であるなら、7月に行なわれる参院選への影響が気になる。気になる、と言えば、今回の都議選の結果について各党の幹部たちは、おおむね“剛毅な発言”をしている。議席数を増やした党なら“剛毅”もよかろうが、気になるのは惨敗した自民党の木原選対委員長の発言だ。「政治のカネの問題を重視した都民が相当数いたことは重く受け止めなければならない」はその通りだ。だが「今回の都議選の結果が、参議院選挙に直結するものではない」と述べた。本当にそうだろうか――確かに、都政と国政は同質ではない。だが、過去のデータ(都議選後の参院選の結果)は、かなりの影響度が数字に現われている。木原委員長よ、君の観測は多少甘くはないか?選対委員長として、党員に対しての励まし、かも知れないが、翁には“単なる強がり”“負け犬の遠吠え”に聞こえる。「都議選の参院選への影響」を論じているマスコミも多い。例えば読売新聞(社説)は「(都議選の結果は)自公政権の命運を左右する審判だ」と論じているし、産経新聞(主張)も「都議選での自民の大敗は“政権の敗北”と思わなければならない。自民党の木原選対委員長は“都議選の結果は参院選に直結するものではない”との認識を示したが、このような甘い見方で漫然としていれば(参院選は)都議選の二の舞いを演じることになるだろう」と(木原委員長と自民党に対して)痛烈に警告を発している。

今回の都議選は、過去30年間で最も多い295人が立候補した乱戦であったが、結果において有権者の“既成政党離れ”を象徴するものであったような気がする。最近の世論調査を見ても既成政党の不人気とは反対に、有権者の“新興政党への支持”が多くなっている傾向が強まっているようにも思える。が、翁のような老眼から見れば「新興政党は所詮、素人集団」。確かに初めはみな素人。日本の未来のために(素人を)“育てる”と言う“遠望深慮”が必要であるが、現下の“国難克服”は素人では不可能。ましてやインターナショナル・コミュニティ(国際社会)の重要な一員となっている今日の日本には“インターナショナル・フェイス”(国際社会に通用する顔)の政治家が求められる。かつて(2009年~2012年)“国際社会に通用しない”首相が3年間に3人も替わった。国際社会から見下された“民主党政権、屈辱の3年間”を再現させてはならない。都議選が終わって翁、改めて思う。(国政においては)保守政党の奮発を促し、ゆるぎなき“保守連合政権の確立”こそが日本を救う――そう願っているのである・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「サザエさんの時代」

子供の頃、TVで日曜日の夕方頃から見ていたサザエさん。 その頃は夕食を囲むリビングルームにTVが一つだったので家族はそこから流れてくるニュースや娯楽番組を同時に見ていたから共通の話題があって家族間の会話も弾んでいたと思う。

最近もまたTVでサザエさんが放映されているのを見て何だか懐かしくなって見入ってしまった。その時代、サザエさんの漫画に描かれてい台所の様子、季節の小道具、ちゃぶ台や食器棚、柱時計に至るまで見覚えのあるものがたくさん描かれてあった。

ほのぼのとした家族の温かさ、そこにはお爺ちゃんお婆ちゃんの存在があり健康で明るく仲のいい家族がいて、やはり家族が全ての基本なのだなという事をしみじみ感じた。

あの時代、働く主婦は少なかった。毎日、主婦は買い物カゴを持って商店街にある八百屋さん、肉屋さん、お魚屋さん、お豆腐屋さん、乾物屋さん、お惣菜屋さんと必要なものを買いに行っていた。そうする事で地元商店の人も買い物をする人達も何となく顔見知りになって、ちょっとした会話を通していろいろな生きた情報が入っていたし、それが町の安全にも繋がっていたように思う。

だいぶ前に健康セミナーがあって東條百合子さんの話を聞きに行った事があった。その時に台所は家族の健康に1番直結している所だから大事にして欲しいと話されていた。

昔の主婦は新鮮な旬の食材を買っていたので今ほど、添加物や保存料の入ったものを食べてはいなかったはず。主婦が外に働きに行くようになって食が変わりライフスタイルが変わり病気の傾向も変わっていった。

戦後、ウーマンリブという言葉が流行って働く女性がカッコいいという風潮になって社会に女性が出て行くようになったけれど、それは日本が貧しくなって男性が一人で家族を養えないようになってきたので、それを支える為に女性が働きに出るようになったのも多いに原因があるのだろうと思う。大抵、子供が学校で暴れたりグレたり非行に走るのは母親、あるいは父親不在の家庭が多いと言われている。

幼子を保育園に預けて働かねばならない母親は、その高い保育代を稼ぐ為に働き、その上、税金まで払わされている。そう言えば私が子供の頃、保育園は無かったと思う。それに消費税が日本に導入されたのも、そんなに昔の事ではない。

共働き世代が増加し鍵っ子と言う言葉が使われるようになったのは1960年代ごろからなのだそうだ。共働きが普通になる前、母親は子供に目が届いていたし近所の子供達にも悪ガキがいれば叱っていた。学校から帰れば台所に母親がいて子供達は暖かい食事を食べる事が出来た。そんな当たり前の暮らしが変わっていった。母親は子供がある程度、成長する間、学業を営む時期ぐらいまでは家にいた方がいいのだと思う。

子供がある程度育ったら社会で活躍したい、また才能のある女性はフルタイムで働くのもいいと思うけれど主婦でいたいのに働かざるを得ない社会を構築していった仕組みを作っていった政治家にも責任があるのだと思う。

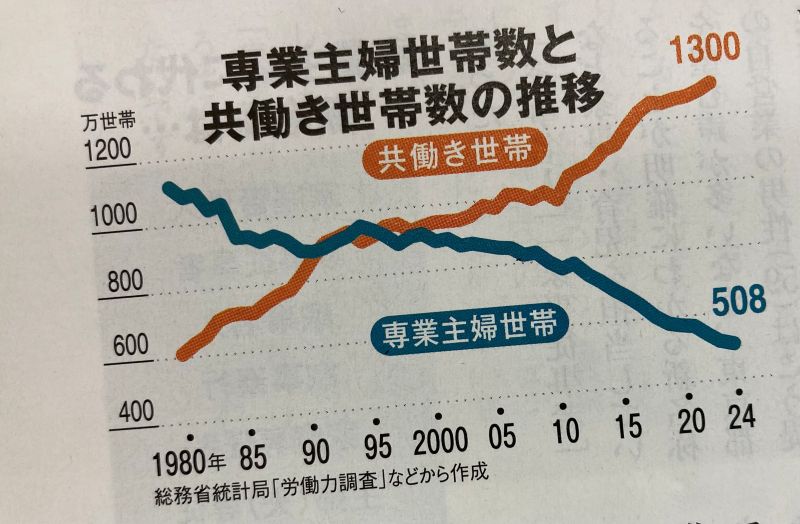

母親の仕事を賃金に計算すると外に働きに行くよりも高く支払われるべき価値のあるものでそれを政府が支払うようにする事で安心して子供を産み育てる事が出来ると力説している人がいて私もそう思った。共働きの主婦が増えて日本経済が豊かになったかと言うと全く逆で昨日、何気なく見た雑誌のグラフを見て納得してしまった。

一体、この原因は何なのだろう、、、次回その事を再考して見たいと思う。

スパイス研究家 茶子

小春の気ままな生活

今週はお休みです。

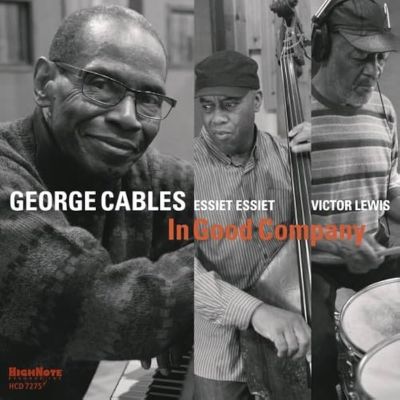

ジャズライフ George Cables “In Good Company”

George Cablesの『In Good Company』は、ジャズに馴染みのない方にもおすすめできる、親しみやすさと奥深さを兼ね備えたアルバムです。ピアノトリオの温かい響きに包まれながら、ゆったりと過ごすのもいいと思います。聴き終えた後、「またこの音に会いたい」と思わせてくれるはずです。《R.O.》

1-After the Morning

2-Mr. Anonymouse

3-Naima’s Love Song

4-It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)

5-Lotus Blossom

6-Love You Madly

7-Evc

8-Lush Life

9-Voyage

10-Day Dream

編集後記「自転車青切符」

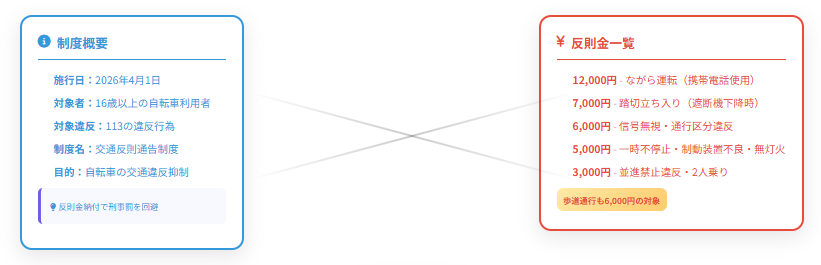

危険な自転車運転を取り締まるために、「青切符」の制度が2026年4月から導入されます。ルールに違反した悪質な自転車運転者には青切符が交付され、反則金が科されます。たとえば、スマートフォンを操作しながら自転車を運転した場合は1万2000円、歩道を自転車で走行した場合は6000円の反則金が科されるといった具合です。

確かに、危険な運転によって事故を引き起こすような行為には、厳しい罰則が効果的だと思います。しかしながら、この制度の実施にはさまざまな課題もあると感じています。

まず第一に、ルールに対してどれほど厳格に対応できるのかという点です。たとえば、自動車の駐車禁止エリアに停めているドライバーに対しても、取締りが曖昧で緩やかな印象を受けます。中には、違反者に強く言えず、情けない対応をしている警察官の姿も見受けられます。そのような状況で、免許を持たない自転車利用者に対して、どのように適切な指導や取り締まりが行えるのかには疑問が残ります。

次に、歩道を走る自転車に対して反則金を科すという方針についても疑問があります。日本では、特例として自転車が歩道を走行してよいとされる場合が多く、歩道を走ることが当然だと考えている人も少なくありません。そのため、これまで曖昧に許容されてきた行為に対して突然反則金が科されるようになれば、強い反発が生まれるのではないかと懸念されます。

さらに、自転車は軽車両であるため、原則として車道を走行すべきとされていますが、実際には自転車が安全に通行できる車道のインフラが十分に整っていないのが現状です。そうした状況で、自転車利用者に対して一方的に厳しいルールを課すのは、現実的ではありません。

道路交通法は本来、安全で公平な交通環境を目指すべきものですが、現状では自転車利用者に対する一方的な取り締まりという印象を拭えません。制度そのものの目的は理解できますが、それを支える環境整備や柔軟な運用がなければ、逆に混乱や不満を生む結果になりかねないと感じます。《R.O.》

コメント