雑貨屋のひとり言「深刻な熊の被害」

日本列島は平野が少なく、その大部分が山地で占められています。野生動物にとっては山が多いほど住みやすい環境と言えますが、近年の異常気象などの影響で、山中の食べ物が不足することがあります。その結果、熊などの野生動物が餌を求めて人里に降りてくるケースが増えています。

民家や観光地に熊が現れると、作物が荒らされるだけでなく、人への危害が生じる危険性も高まります。さらに一度人間のいる場所で食べ物を得た熊は、「ここに来れば食べ物がある」と学習してしまい、繰り返し出没するようになります。現在は、まさにそうした状況に陥っているのではないでしょうか。

この傾向は何年も前から続いているにもかかわらず、行政の対応は注意喚起や罠の設置程度にとどまっており、実質的には何もしていないに等しい状態です。このままでは、人々が安心して街を歩けなくなり、観光客も減少するなど、経済への悪影響も避けられません。

行政の最大の使命は「人間の生命と財産を守ること」です。今の熊被害の問題はまさにその使命に関わる重大な事態と言えます。行政にはこの責務を強く意識し、被害の根本的な解決策を真剣に検討し、迅速に対応してほしいと思います。《R.O.》

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

良心に詫びて保身の握手する

小心の理性拳が震えてる

Uターン禁止この坂上らねば

精一杯生きた賞罰欄の白

運命線ただの皺だとやっと知り

(ニュースひとりよがり)

「政界の数合わせ」

まだやっている — 村山元首相

「数合わせ」

下半数の自民と仮半数の野党とで — 政界計算機

「維新連立入りか」

イシンデンシン — 自民

イシンヘンシン — 立・国

河合成近

龍翁余話(905)「国際反戦デー」

「戦争はしてはいけない」「戦争は嫌だ」誰もがそう思い「平和」を願っている。しかし、いつの世でも戦争は起きている。それは何故か――『ひとはなぜ戦争をするのか』と言う本がある(講談社学術文庫)。その一部を拝借(抜粋)しよう。

【1932年、国際連盟がアインシュタイン(1879年~1955年、ドイツの理論物理学者)に依頼した「今の文明において最も大事だと思われる事柄について誰と意見を交換したいか」の問いに対して、アインシュタインが選んだ相手はフロイト(1856年~1939年、オーストリアの心理学者・精神分析学の創始者)、テーマは『戦争』だった。二人は『戦争と平和』について真摯に語り合った(文書交換)――「破壊への衝動は、通常の時は人の心の奥深くに眠っているが特別な事件が起きた時にだけ表に顔を出す。とは言え、この衝動を呼び覚ますのは、それほど難しくはない。多くの人が破壊への衝動にたやすく身を委ねてしまう。問題は“戦争を起こす人間の衝動”、これを解き明かすことが重要課題である」】――

翁は、この二人の偉人の“衝動論”には(失礼だが)いささか“学者的悠長さ”を感じる。「衝動」とは、強く心を突き動かされることや、よく考えずに発作的・本能的に行動しようとする心の動き、を言う。しかし“争い”を起こす人間は、ただ単に“衝動にかられて”だろうか?いや違う。人間は生来的に闘争本能と衝動の危険性を持っている。同時に通常は、冷静にこれらの本能を抑え込む理性も持ち合わせている。ところが有史以来、覇権主義者(為政者が自分の影響力を拡大させるために軍事面・経済面・政治面で他国に介入し、他国の主権を侵害し続ける人間)による“争い”が跡を絶たない。覇権主義者は積極的覇権欲もあるが、一方で、いつ自分が他から攻撃されるか分からない、という不安感が強く、“やられる前にやれ”とばかり(衝動的ではなく)能動的に攻撃に出る、これはある種、麻薬患者などの精神異常者に見られる“被害妄想”の類だろう。近年で言えば、プーチン(ロシア)、習近平(中国)、加えてトランプ(米国)も覇権主義の代表だろう。そして彼らに共通していることは極めつけの“臆病者”であり、国際倫理(何が正しいか、何が間違っているかを判断する基準や価値観)をわきまえない“裸の王様”(周囲の批判や反対を受け入れず真実が見えなくなっている為政者)であることだ。翁がアインシュタインとフロントの対話の中で、(時代的な理由もあろうが)これらの“人間的欠陥”について具体的な表現を避けていることに、いささか不満を抱いている。

さて、10月21日は『国際反戦デー』である。1966年10月21日に日本労働組合総評議会(総評)が“ベトナム反戦統一スト”を実施し、それと同時に全世界の反戦運動団体にも“ベトナム戦争反対”を呼びかけたことに由来する。確かに日本の各地ばかりでなく(総評の呼びかけで、か、どうか定かではないが)米国をはじめヨーロッパ各国でも大掛かりな“ベトナム戦争反対運動”が展開された。但し『国際反戦デー』は“国際”と銘打ってはいるが日本だけの記念日である。

ところで“総評”と言えば、翁、1990年代の10年間、総評の元事務局長だった冨塚三夫氏(1929年~2016年、元社会党衆議院議員)との交流があった。きっかけは翁の親友H君の紹介だったが、最初の出会いの時、翁が冨塚氏に言った「私は本来“総評”とか“日教組”という左系団体が大嫌い。かつて総評の議長や日教組の委員長を務めた槙枝元文氏(1921年~2010年)を北朝鮮問題でインタビューした時、「日本を悪くしたのは総評と日教組だ」と言い(当時はまだ表沙汰になっていなかった)“北朝鮮による拉致問題”を翁が口にした時、槙枝氏、口角泡を飛ばして「もうあなた(龍翁)とは二度と会いたくない」と言って席を立った」・・・翁の話を聞いていた冨塚氏「北朝鮮派の槙枝さんと左系嫌いの龍翁さんとでは水と油、肌が合わないのも無理はないでしょう」と笑った。そこで翁(冨塚氏に)「先生は?」と訊ねたら「まあ、主義主張はそれぞれ異なっても同じ日本人同士だから、長くお付き合いしましょうよ」と躱(かわ)された。翁、その時、“この人、奥の深い人物だ“と感じ入り、その後、親交が続いた。翁の会社(東京・代々木)と氏の事務所が近かったこともあって月に2,3回はランチを共にし、政治・文化を語り合った。氏と翁「戦争反対」

「自衛隊認知」「北方領土返還」が共通認識。氏は以前より政治理念が少し“リアリズム”(理想や夢想より現実を重視し実際的で現実に即した考え方や行動)に変わっていた。

先日、久しぶりの「五反田シニア会」(ランチ会)が開かれた。現在メンバーは11人だが、いずれも後期高齢者ばかり。5人は体調不良で不参加だったが6人が出席した。実は、この人たちは元・日教組時代の高校校長・教頭・大学教授経験者ばかり。本来だと、翁の考えとは真逆のはずだが彼らは引退して次第に(前述の)“リアリズム”に変わって行く途中(約15年前)に翁と彼らとの縁が生まれた。そしていつの間にか翁が会長に祭り上げられた。先日の“ランチ会”での話題は「公明党の連立離脱」「呆れた野党の“烏合論”」「首相のあるべき姿」「いつまで続くかウクライナ戦争」「トランプの狂走」それに翁が提唱した『国際反戦デー』など。それぞれの具体的な議論内容は省略するが、いずれのテーマの結論は翁が納得するものばかり。特に翁が印象に残ったのは(メンバーの誰かが口にした)小説家・柴田錬三郎(1917年~1978年)の言葉「バカと煙は高い所が好き。高い所とは“権力志向”(俗物性の発露)」、もう1つ、インド独立の父・ガンディー(1869年~1948年)の言葉「非暴力運動で重要なことは、自己の内の臆病や不安を乗り越えることである」――

この日のランチ会の締めで翁が発した言葉「プーチンよ、習近平よ、金正恩よ、トランプよ、よく聴け、“バカは高い所が好き”“自己の内に在る臆病や不安を乗り越えよ”そして更に「『国際反戦デー』は10月21日に限ったことではなく365日、いや未来永劫“人類の悲願”でなければならない」・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「衝撃的だった渋谷の横断幕」

先日、用事があって渋谷に出かけた時の事、スクランブル交差点前の大きな壁と商店街の入り口の所に掲げられた横断幕の言葉が衝撃的だった。そのメッセージは大きな文字で“ 禁止だよ、迷惑ハロウィン“ と書かれてあった。他にも英語、中国語、韓国語であちこちにハロウィン禁止のポスターが貼り付けられていた。毎年、この渋谷では、ハロウィンの時期にいろいろな問題が起きていて我慢していた地元の商店街の人の堪忍袋が切れたのだろう。

確か毎年ハロウィンに関する注意喚起のフラッグが出ていたのは覚えているけれど今年は怒りがその言葉に出ていた。

その周辺地区に住む住民からも渋谷区長に厳しくするように抗議したのだろうと思われる。毎年、特にこの日のゴミのポイ捨てや飲酒による馬鹿騒ぎと騒音や事故など警察の方もかなりの人が動員されている。そして毎年、ハロウィンが終わった後の朝は街や商店街の人々が静かにゴミを拾い掃除をし壊れた箇所を修繕している。

日本人は外国の文化やお祭りも興味や珍しさもあって受け入れてきた。ハロウィンの行事も、すっかり日本人に定着し楽しんでいたはずだったのに、、、、

今年の渋谷区のハロウィンに対するフレーズはきつかった。

こういう事態になったのも東京に限らず地方でも、この狭い日本に急増している外国人移民、難民問題やオーバーツーリズムによる治安の悪化がある。やはり文化や宗教、習慣、言葉が違う国から人が一挙に日本に押し寄せてくると困惑から違和感、嫌悪感、不安が出てくるのは当然だと思う。

この夏、しばらく日本にいなかった間に、この近所にも外国人が増えたので驚いている。住宅地のあちこちからスーツケースを持ったアジア人がゾロゾロ路地裏の住宅地に入っていくのを見かけるようになった。ご近所の方に聞くと一軒家が建て替えられて民泊になって人が出入りしているのだとか言っていた。

少し先にある古いアパートの前に最近はゴミの収集日でもない日に捨てられたゴミをカラスが突いて散らかっていた。そこはアパートからいつの間にか民泊に変わっていた。民泊のオーナーはどこに住んでいるのか、こういう事は知らないのだろう。結局、ご近所の人が見るに耐えられなくて掃除をする羽目になる。

ある日、買い物がてら駅に向かって歩いていたら頭から頭巾をかぶっている女性を別々に数人見かけた。行き交う人々の会話は様々なアジア圏の言葉や英語が聞こえてきて1度も日本語が聞こえてこなかった。

そうなると漠然とした不安を持つようになるのは当たり前だ。静かでおとなしく我慢してきた日本であっても最近は、だんだん声を上げる人が増えてきている。そういう国民の声を今までの政府は全く無視して移民を行け行けドンドンで増やしてきた。

今月下旬に米国からトランプ大統領が日本に来る。ヨーロッパも米国も日本も共通の移民問題を抱えている。

あまり政治に関心の無かった友人2人から今月26日全国のあちこちで移民反対デモがあるのだと聞いた。

今なら、まだ間に合うと言われている日本。国民の声が少しでも国に届いて、まともな政治家が暮らしやすい日本に軌道修正を計ってくれますようにと今は祈るしかない。

スパイス研究家 茶子

小春の気ままな生活 第四十一話「今週の話題」

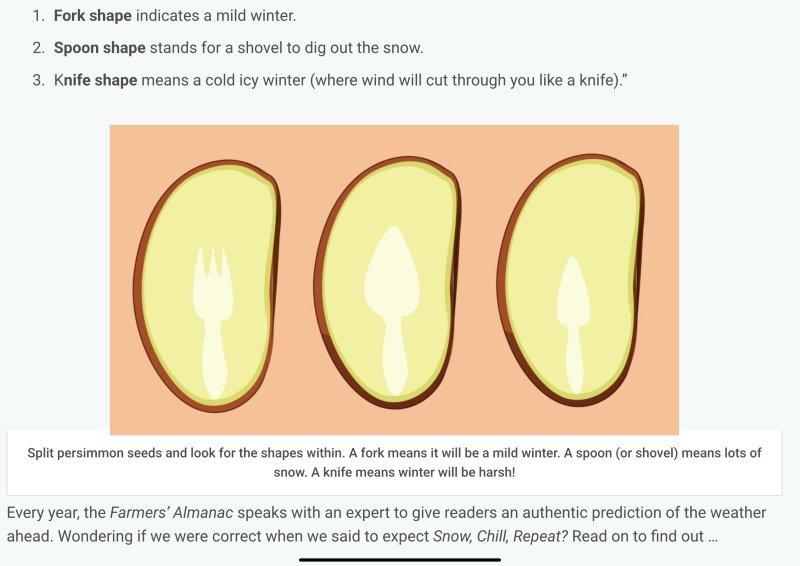

10月になって私の住んでいるテネシー州東部は暖かさが戻ってきて、雨もなかなか降らない日々が続いています。紅葉も始まったかと思いましたが、なかなか進みません。いつもの様にご近所さんと話をしていたら、この辺(アパラチア山脈地方)では柿の種で今年の冬の気候を予測することが出来るとされている話を聞きました。もし種がぺったんこで矢の様な形だと寒く、ふっくらした種だと温暖な冬になるとか。ご近所さんもはっきり覚えていない様なので、念の為ネットでも調べてみました。柿の種を縦に半分に割ると種の芯にフォーク・スプーン・ナイフの3種類の模様が出てくるそうです。フォークは温暖な冬、スプーンは雪が沢山降る冬、ナイフは風が吹くとナイフに切られる様な寒さの厳しい冬になるそうです。アパラチア地方にはアメリカン・インディアンの保護区もあり、その影響なのかもしれません。今年の柿はナイフとフォークが多かったようで、寒くて、雪が降る年になるそうです。本当にそうなるなら、食料を備蓄しておかなければなりません。どうなることやら。

いつもメージャーリーグ野球のハイライトをYouTubeで観ていますが、昨日のポストシーズンのハイライトが日本語で載っていたのには驚きました。解説には、元マリナーズ(エンジェルスにも在籍していたと思います)の長谷川さんが出ていました。日本でもこのYouTubeが観れるのかわからないのですが、MLBで検索するとその日のゲームのハイライトが出てきます。タイトルには英語と日本人選手のハイライトには日本語のタイトルも載ります。私は野茂選手がアメリカに来た時に良くドジャーススタジアムへ取材に行ったので、今の日本人選手たちの活躍や報道の対応には驚くばかりです。まさか、ドジャーズに日本人選手が3人も同時に在籍する日が来るとは思いませんでした。この文章を書いている時間にドジャースとブルワーズの4戦目の試合が行われています。なんと大谷選手が先発ピッチャーにもかかわらず3本のホームランを打ちました。試合はまだ終わっていないのでこの後どうなるかわかりませんが、大谷選手はまだまだ記録を出し続ける事でしょう。本当に脱帽です。

先週お話した我が家のスイカを昨日割って食べたところ、今年一番の甘い美味しいスイカで主人と大満足でした。大きくなり、22ポンド(約10キロ)のスイカでした。お店で買うと8ドル(1200円程)でしょうか。アメリカ特有の細長い形のスイカです。来年もこのスイカの種からスイカがなってくれるといいなと思います。

また来週。

小春

ジャズライフ Steve Million “What I Meant To Say”

秋らしくなってきたのでゆったりとジャズを聴くのにいい季節です。Steve Millionのアルバム「What I Meant To Say」は、ジャズの温かさと誠実さが際立つ作品です。メンバー同士の長年の友情と熟練のアンサンブルが、心地よく落ち着いたサウンドを生み出しています。リスナーをリラックスさせながらも、細かい工夫とプレイヤーの個性が随所に光るアルバムです。ピアノのSteve Millionを中心に、ギターのSteve Cardenas、ベースのJohn Sims、ドラムのRon Vincentによるカルテット編成です。《R.O.》

01-What I Meant to Say 06:57

02-Missing Page 05:15

03-Waltz for Mr. Abercrombie 05:30

04-Heavens to Monkitroid 04:39

05-Open the Book 05:30

06-Missing Page 04:46

07-My Explanation 06:04

08-Hymnal 05:15

09-Old Earl 06:02

10-Mis’ry Waltz 03:57

編集後記「新幹線から雑貨屋ウィークリー配信」

雑貨屋ウィークリーの配信は創刊当初から日曜日にしているので週末が近づくとPCで編集を始めます。日曜日にイベントがある場合は早朝からのスケジューリングは避けるようにしています。これまで日曜の朝に在宅できなかったことが何度かありました。直近では6年前に土曜日に他県で宿泊したときで、その時は、持参のノートパソコンを使い宿泊先で行いました。当時、編集ソフトにマイクロソフト社の”FrontPage”を使用していたのでファイルをPCで作成してそれをFTPでサーバーにアップするという面倒な作業が必要でした。今週は日曜日の朝に在宅できず、雑貨屋ウィークリー1536号の編集・配信は早朝の新幹線の中で行なうことになりました。これは初めてのケースです。今回はiPadを使い、編集・配信は2021年からWordPressでできるようにしたので以前に比べると各段にやりやすくなりました。いつかこういうことがあるかもしれないと想定していたのでうまく発行できて喜んでいます。《R.O.》

コメント