雑貨屋のひとり言「ハト除け対策」

以前からベランダの手すりにハト除けを設置していました。効果は抜群でハトがベランダに近づくことはありませんでした。製品として売られているものを使っていましたが、粘着テープが経年変化で手すりから外れてしまい、そのまま放置していました。それでもハトは来なかったのですが、最近になって、ベランダにハトが侵入した形跡(糞)を見つけました。手すりに何も対策されていないのを見てベランダに侵入していたようです。

ネットに100円ショップのパーツで簡単にできる方法があったのでもう一度ハト対策をやってみました。材料はナイロンの釣り糸、ゆでたジャガイモなどをつぶすマッシャー2個、長め(30cm)の結束バインダー、カラビナ2個で、数百円で購入できます。

ベランダの手すりにプラスティックのマッシャーを結束バンドで固定し、マッシャーと別のマッシャーをナイロン糸でピンと張るだけの簡単な作業です。

ハトはベランダに侵入する際、一旦手すりに留まってからベランダに入ります。手すりに留まろうとしたときに、ピンと張ったナイロン糸に羽が当たるため、それを嫌ったハトが留まることができず、ベランダに入ってこれなくなります。

ハトの侵入でお困りの方は、ぜひ試してみてください。

下記のページに詳細が載っています。

100均でベランダの鳩よけ対策を手作り!簡単なテグスの張り方

川柳(東京・成近)

( 川 柳 )

震度7に死角だらけの町に住む

九条の挿絵にミサイルも描かれ

天国と地獄回転ドアくるり

限界を聖書も武器も知らされる

地下資源なくてひょうたん島平和

(ニュースひとりよがり)

「馬の耳に念仏」

女性司教の「慈悲」の説教も ―トランプ大統領

「合流見送り」

「ホンダ・ニッ・三」にはならない ―三菱自動車

「激震」

フジが ―富士山

河合成近

龍翁余話(869)「杵築(きつき)城と武家屋敷」

翁は『城』を観る・歩くのが好きだ。『城』の魅力って何だろう?言うまでもなく「造形美」が一番だろうが、天守閣を有する『城』はその地域の方向感覚の目印になり、城下町の歴史を物語る地域のシンボル、いわゆるランドマーク的存在である。翁は故郷(大分県)へ帰省するたびに『城巡り』をしており、これまでに「岡城址」(竹田市)、「中津城」(中津市)、「角牟礼(つのむれ)城址」(玖珠町)などを巡ったが、今回は『杵築城』を訪ねた。

杵築市は大分県の北東部、国東半島の南部に位置し、豊後高田市・宇佐市・日出町・国東市に隣接する人口約2万6千人(2024年12月現在)の小都市。江戸時代は杵築藩・松平氏3万2000石の城下町として栄え、明治維新期の明治4年(1871年)の廃藩置県まで国東半島の政治・経済の中心地であった。現在は農林水産業が柱だが、大分空港と大分市・別府市の中間に位置するという好立地条件から、大分キャノンマテリアルなど先端技術産業が市の経済を活性化させている。

旧城下町としての名残りは、今も各所に顕在しており、国の重要伝統的建造物群保存地区として南台・北台に武家屋敷が並び、その谷間に町家が続く景観は、まさに往時の面影を偲ばせる。そして何と言っても旧城下町を物語るのは『杵築城』だ。“日本一小さなお城”だそうだが、市内どこからでも見ることが出来る。車で八坂川に架かる長い杵築大橋を渡ると、そこはもうお城のふもと、と言うか、眼下に八坂川、その先に守江湾、更にその先は別府湾――このように『杵築城』は川・海と断崖に囲まれた天然の要塞の台地に建っており、また、地形が“臥した牛”に似ていることから別名「臥牛(がぎゅう)城」とも言われている。“お城参観”の前に(前述の)“南台・北台”に保存されている旧武家屋敷群の上級武士たちの屋敷群が並ぶ“北台地域”を歩いた。江戸時代から主要な道路として利用され、土塀と美しい石畳が特徴の「酢屋の坂」を登りきると、そこは”北台“の武家屋敷通り。その中の「大原邸」と「能見邸」を訪ねた。 「大原邸」は代々、家老などの要職を務めた上級武士の屋敷で、杵築藩主・松平氏ゆかりの建物とも言われている。ここがいつごろから大原家の屋敷になったか定かではないが、案内書によると、文政(1818年~1830年)以降に大原氏の屋敷となっているそうだ。明治元年(1868年)の住宅絵図でも「家老・大原家」と記録されているとか。

それはともかく、威風堂々たる玄関先の構えに圧倒される。客間と思われる10畳の部屋は18世紀の造りとか。池のある庭園も立派、杵築城下では最も貴重な遺構と言われている。

一方「能見邸」も「大原邸」に負けない貫禄だ。そのはず、ここは徳川家直系の藩主が住んだ屋敷。資料によると、この家は幕末の建造物だそうだ。ここも庭が美しい。

さて、いよいよ目指す『杵築城』へ――古くからこの地を治めていた木付某が1394年(室町時代初期)に築城して以来(杵築は木付と書かれていたそうだ)、630年もの間、杵築の町を見守って来た『杵築城』、天守閣だけは1970年(昭和45年)新築の模擬天守だが、天に聳える三層の天守は在りし日のこの城の姿を偲ばせる。城主もまた前田、杉原、細川氏と入れ替わり、小笠原氏、そして松平氏を最後に江戸の時代も終わりを告げ、杵築城は新しい城主を迎えることなく今に続く。実は翁「杵築は城下(しろした)カレイが有名」と聞いていたが、“城下カレイ”は隣町・日出(ひじ)町の名物だそうだ。それにしても翁、「城下カレイ」ならぬ(八坂川沿岸の)「城下の町並み」の落ち着いた雰囲気が大いに気に入った。次回、ゆっくり散策してみたい・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。

茶子のスパイス研究「養生鍋」

最寄りの駅近くに昨年ぐらいから薬膳火鍋の店がオープンした。寒い冬のシーズンは暖かい鍋にすると体が温まるので家でも鍋が登場する機会が増える。

ただ、私はどうもあの漢方薬の匂いが苦手だ。だいぶ前にサウスベイにある中華系の漢方薬専門の店で自分の体調にあったお茶をブレンドしてもらった事がある。結構な、お値段だった事を覚えている。あの時は、風邪気味だったのか、ただの興味で購入したのかは覚えていない。

ともかく土鍋でじっくり煮出して下さいとの事で弱火でクツクツ煮ているうちに部屋中にその漢方薬の独特な匂いが広がった。その匂いに耐えながら我慢して煮出したお茶を飲んでみたら衝撃的な不味さで驚いた。良薬口に苦しとは言うものの耐え難い不味さで匂いに加えてその味で具合が悪くなりそうだった。と言う事で、それ以来どうも私の場合は薬膳と聞くと漢方臭が苦手な私は遠ざけるようになってしまった。それもあって漢方よりはハーブやスパイスを食卓や料理に取り入れて美味しく手軽に健康になれればいいなと思ってスパイスの世界に誘われたのだ。

時々、養命酒のオンラインから商品を買うこともあって季節ごとにカタログが送られてくる。その中で今回、養生鍋の素というのがあってこれなら日本人の口にも合いそうだし食べれるかもと思った鍋のセットを注文してみる事にした。養生鍋の種類は5種類。まずはスープの色が深い緑色の緑養なべを試してみる事にした。これには別の袋に百合根、クコの実、山椒、青みかんの皮、緑胡椒の和漢素材が付いている。液体のスープの素には味噌、清酒、オニオンエキス、セロリ、昆布、椎茸エキススピルリナパウダーなどが入っていて色が濃い抹茶色。これに生の人参、白菜、春菊、もやし、豚しゃぶ、舞茸、豆腐を入れて食べる。ちょうど材料が全て揃っていたのでそのまま、この緑養鍋の素で頂いた。

味は多少クセがあるものの美味しく食べられた。残ったスープにお蕎麦ととろろで食べるとまた違った味を楽しめるそうだ。

私はここに赤缶のカレー粉を入れて、ほうとううどんで食べてみようと思う。

今朝6時に起きた母が開口1番に言った事は、昨晩1度も起きなかったと。

養生鍋で体が温まったせいかしらと不思議がっていた。祖母も風邪のひき始めにはいつも葛根湯で治していた。やはり食材で体を温めたり血流を良くしたりする効果はあるのだ。

2つ目の養生鍋は黒養鍋。生姜とニンニクが効いた醤油スープがベース味で八角、シナモン、ナツメ、クローブ、スイカズラが入っている。

3つ目は白養鍋。生姜と白胡椒が効いた白湯スープに生姜、ハト麦、くこの実、白胡椒、クローブが付いている。

4つ目の赤養鍋はイタリアン風テイストで濃いトマト味。ダイダイ、バジル、ローレル、オレガノ、フライドガーリックが付いている。

5つ目は黄養鍋。タイのトムヤムクン風のスープ仕立て。酸味と辛味と旨みが混じったスープに唐辛子、レモングラス、香菜、クチナシの実、こぶみかんの葉が付いている。

これらのベースに鍋が余ったら塩麹や豆乳を混ぜたりカボチャや他の食材を入れてアレンジするとまた違った味が楽しめそうだ。

今年の冬は寒さがそれほど厳しくなさそうだけれど暖かい鍋で美味しく健康に乗り越えようと思っている。

スパイス研究家 茶子

小春の気ままな生活 第六話 「初めてのテネシー東部の冬」

私の住んでいるテネシー東部は、二週間ほど前に雪が降りました。昨年の11月末にも一度雪が降りましたが、積もるほど降らず道路も凍りませんでした。ただ、前の家主が雪の降り始まった朝方に電話をくれて「外を見てごらん」と雪が降り始めたことを知らせてくれました。私達がカリフォルニアから引っ越してきたので、雪の降る景色を教えくれたのでした。主人も娘も外を眺めていました。二週間前に降った雪は少し積もり(5cmくらい)、雪だるまができるほどで、主人と私は裏庭で雪だるまを作りました。現在、娘はロサンゼルスに戻ってお仕事をしているので、雪だるまは作れませんでした。前の家主は、とても親切な方で今回の雪は積もることを知っていたので、雪の降る三日前くらいに「牛乳とパンを買いに行かないと明日には売り切れちゃうよ。」と教えてくれました。我が家でも雪が積もり、家の前のドライブウェイは除雪をしないと車が出せないほどでした。ここら辺では、雪が降ると、雪だるまを作る他に、雪を集めてきて牛乳をお砂糖を混ぜたシロップをかけて食べる習慣があるそうです。空気が綺麗なので、そのまま雪だけを頬張ってっも美味しい氷でした。雪が降ってから数日後には雪が溶け出して、屋根から雪が「ドスン」と落ちてきてきました。外も雪解けが始まっていたので、外を歩いてみると、雪の積もったところに猫や鳥の足跡があり、ご近所さんの家の近くでは鹿の足跡と思われるものも見つかりました。ロサンゼルスでも、動物はたくさんいましたが、流石に鹿はいなかったので、少し驚きました。

テネシー州東部の気候は、東京と似ていて、四季があります。冬は氷点下にはなりますが、酷寒ほどではありません。今日は最低気温が摂氏−4度、最高気温が摂氏6度です。日中は太陽が出ていれば6度より暖かく感じられました。また、雪が積もった時には、場所によっては雪を溶かす塩も巻かれていました。

アメリカの家はセントラルヒーティングなので、こんな寒い季節になっても外に出なければ寒さを感じることもありません。現在、引きこもって今回の投稿文を書いております。

また来週。

小春

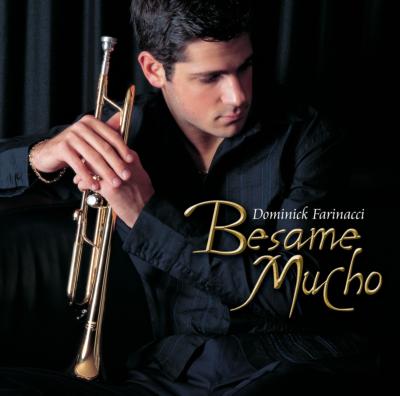

ジャズライフ Dominick Farinacci “Besame Mucho”

久しぶりにトランペットジャズを聴きたくなりました。Adam Birbaum(p)Ben Wolfe(b)Carmen Intorre Jr.(ds)のトリオをバックに、気持ちのいいトランペットが聴けます。アルバムタイトルは”Besame Mucho”とあるようにラテンテイストです。《R.O.》

01-Ghost Of A Chance

02-Caminamos

03-It’s Allright With Me

04-Besame Mucho

05-Al di la

06-Libertango

07-Shmoove

08-Nostalgia

09-Jimmy Two Times

10-You Go To My Head

11-Down To The Wire

編集後記

私は銀行の通帳を電子通帳に切り替えています。最近は電子決済が多く、現金を使うことが減ってきています。現金が必要なときは、ATMカードを使って出金していますが、ATMカードには出金限度額があります。先日、限度額を超える現金が必要になりました。そこで、銀行の支店に行き、受付の方にATMの限度額を超えた現金を出金したい旨を伝えました。所定の用紙に口座番号と引き出し額を記入し、窓口でATMカードと本人証明書(マイナンバーカード)を提示すると、すぐに現金を引き出すことができました。印鑑も不要で、とても簡単でした。《R.O.》

コメント